「学校全体の生徒指導の対応力を、実践的に高めたい…」

そんな願いを持っている先生方におすすめなのが、「インシデント・プロセス法」です。

1時間ほどの校内研修で、事例を題材に検討を行い、教職員全体の対応力を育成できます。

このコラムを読むと、実践したくなる「安全・安心な事例研究会」を学ぶことできます。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

1 インシデント・プロセス法とは

簡単に言うと、

ある出来事(インシデント)を話の起点に

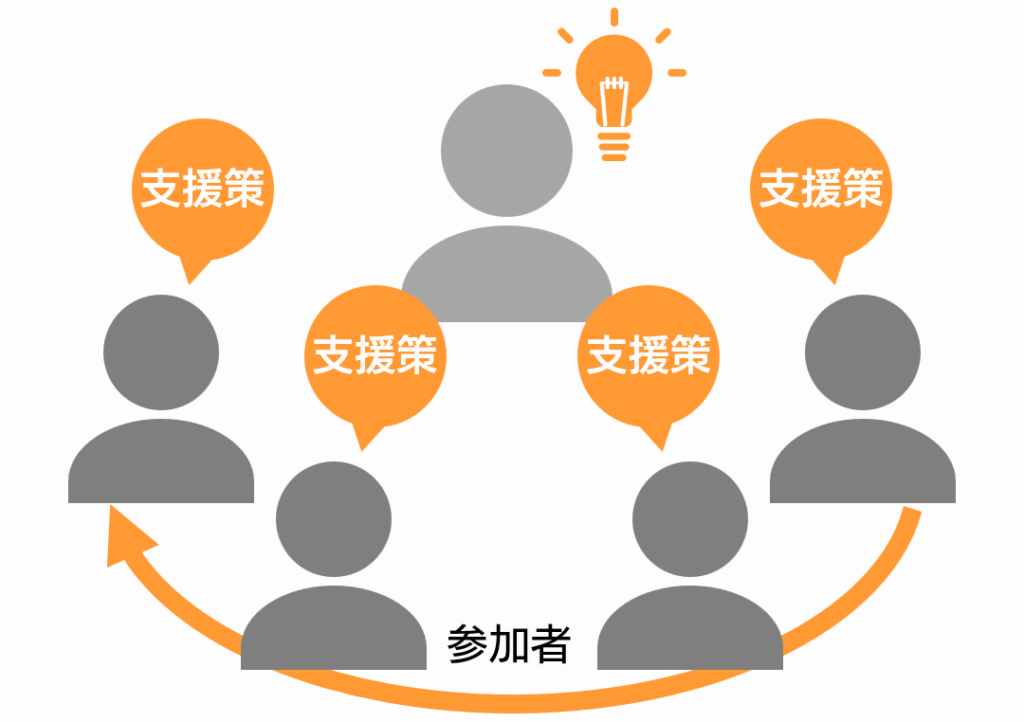

参加者が背景情報を集め、支援策を考える

という手順(プロセス)の話し合い

ある出来事(インシデント)を話の起点に、参加者が背景情報を集め、支援策を考える

という手順(プロセス)の話し合い

マサチューセッツ工科大学(MIT)のピコーズ教授夫妻により、考案された事例研究法です。

「事例研究法」は、いわゆるケース会議とは、少し異なります。

<共通点>

・参加者全員で事例を考察し、新たな支援策を導き出すこと

<相違点>

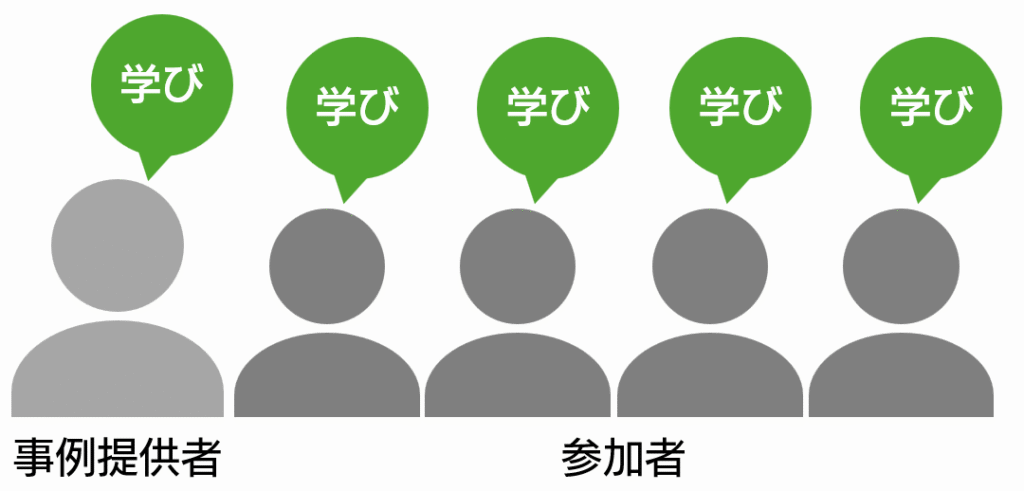

・参加者全員の成長を目的の一つとしている

・当該児童生徒を知らない教職員も含めて話し合う

・早急な対応を要する事例は対象にしない

このような特徴から、校内研修に非常に適していると考えられます。

(1)全体の流れ

4つのステップで構成されています。

事例提供者が出来事を説明する

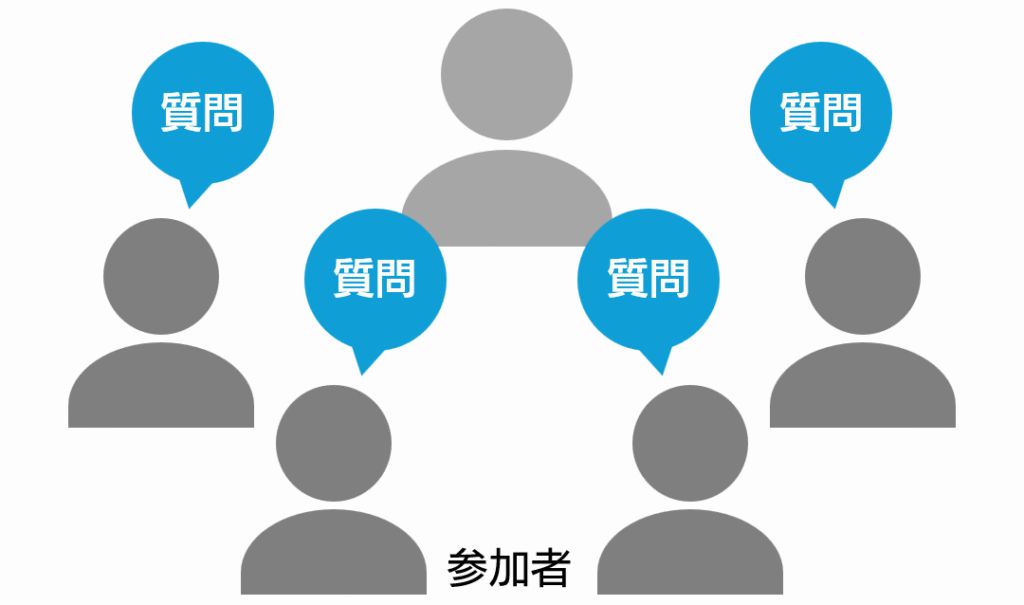

参加者が質問し、事例への理解を深める

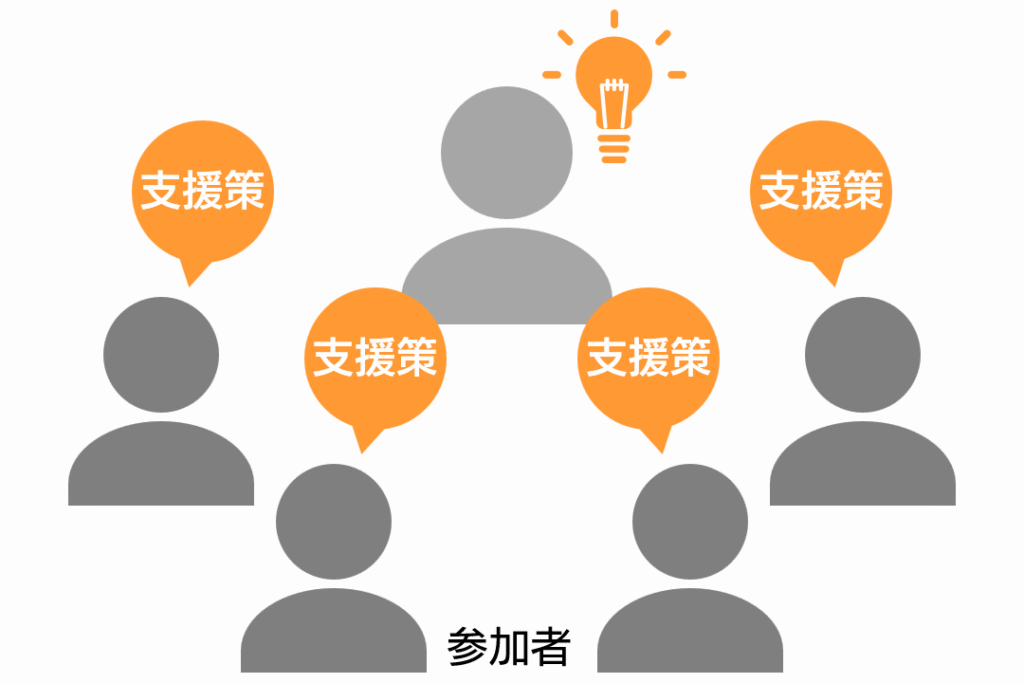

参加者が支援策を考え、提案する

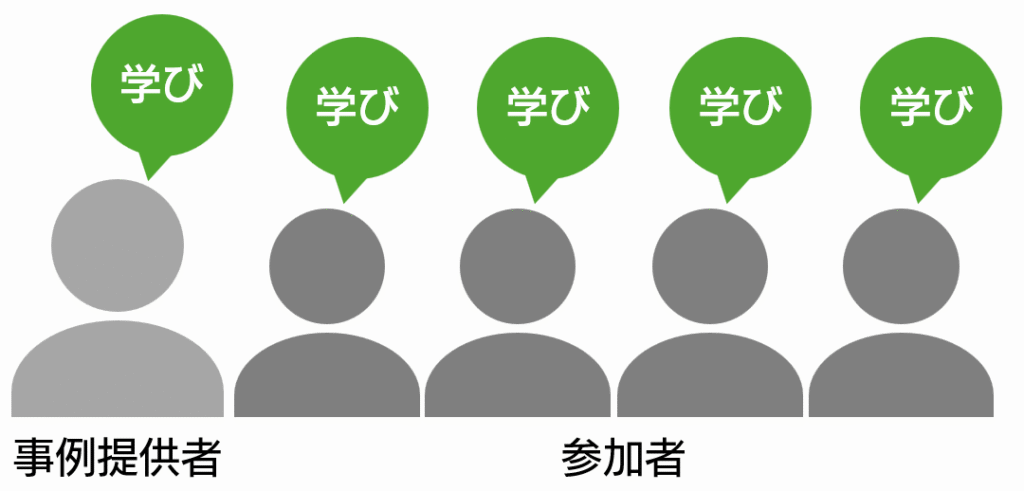

各自が学んだことを整理する

(2)ルール

安全・安心な場をつくるためのルールです。

- 資料を準備せず、個人でメモを取らない

(記録係がホワイトボードに書く) - 批判・否定はしない

- 発言はコンパクトにする

(一部の人に偏らず、発言機会を公平にする) - 積極的に発言する、ただし「パス」もOK

(3)準備

手ぶらで始められるのが、大きな特徴です。

- ホワイトボード

- タブレット(写真撮影用)

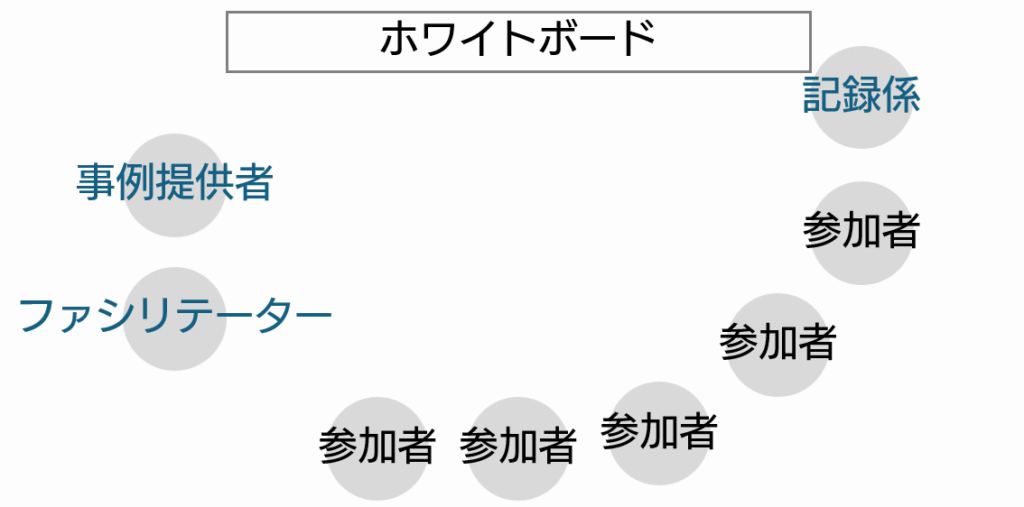

(4)参加者の役割

役割は次の4つです。

事例提供者(1人)

事例を提示し、質問に答える

ファシリテーター(1人)

進行、時間管理、雰囲気づくり

記録係(1~2人)

ホワイトボードに記入する

参加者(3~6人程度)

事例を理解し、支援策を提案する

(5)特徴

- 物理的な負担が少ない

- 事例提供者が資料を作らなくてよい

- 準備する道具がほとんど不要

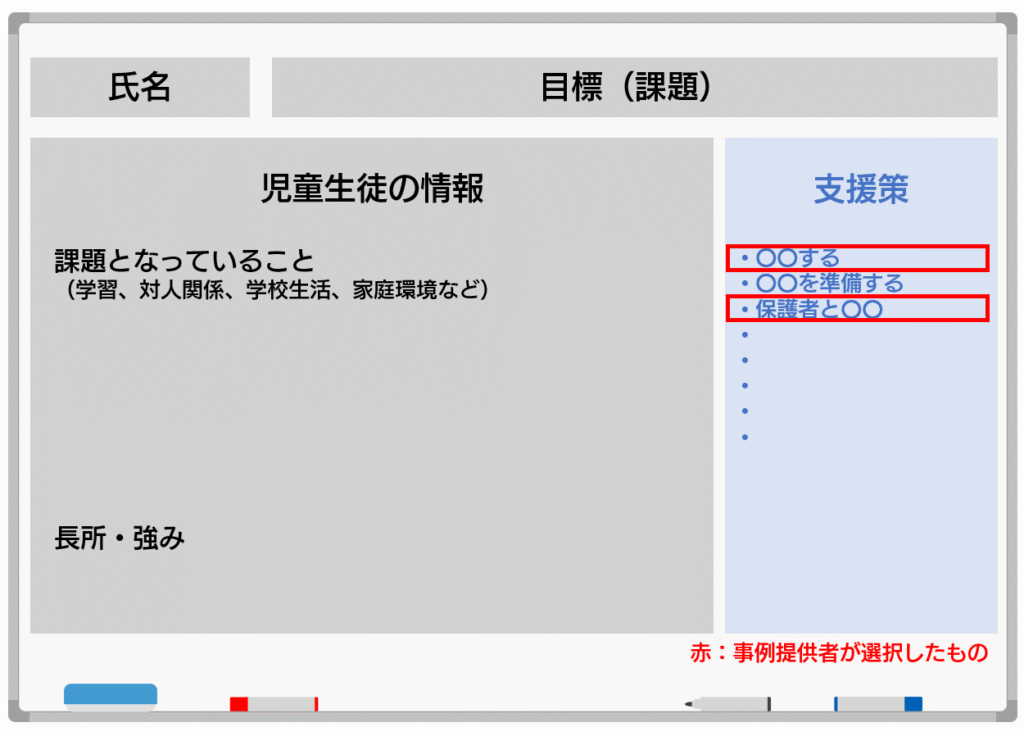

- 記録はホワイトボード1枚で完結

- 心理的な負担が少ない

- 批判・否定されない

- 発言をパスできる

- 発言の機会が公平にある

2 実施方法

グループ編成:

全教職員で実施する場合は、8~10人程度のグループを複数作ります。

会場レイアウト:

シアター型で配置します。

ホワイトボードの使い方:

支援策は青色ペン。最後に事例提供者が「やってみたい」と選んだものが赤色ペン。

(1)事例の提示 5分

ファシリテーター

ファシリテーターこれから事例研究会をはじめます

ファシリテーター

ファシリテーター時間は、「事例の提示5分」「情報収集15分」「支援策の提案15分」「まとめ10分」の合計45分です

ファシリテーター

ファシリテータールールは、3つです

「①批判・否定をしない」「②発言はコンパクトに」「③積極的に発言する、ただしパスOK」です

ファシリテーター

ファシリテーターそれでは〇〇先生から事例を提示していただきます

記録係の△△先生、記録をお願いします

事例の提示(5分)

ファシリテーター

ファシリテーターありがとうございました

では、目標を設定したいと思います

気になる点は多いと思いますが、この時間でみんなで話し合うなら、どんな目標が良いでしょうか?

事例提供者の〇〇先生、お願いいたします

事例提供者が目標を設定

ポイント

- 提示時間5分は短いため、次の「情報収集」で参加者から多くの質問が出ます。

- とても忙しいのは「記録係」です。

事例提供者にゆっくり話してもらえると助かります。

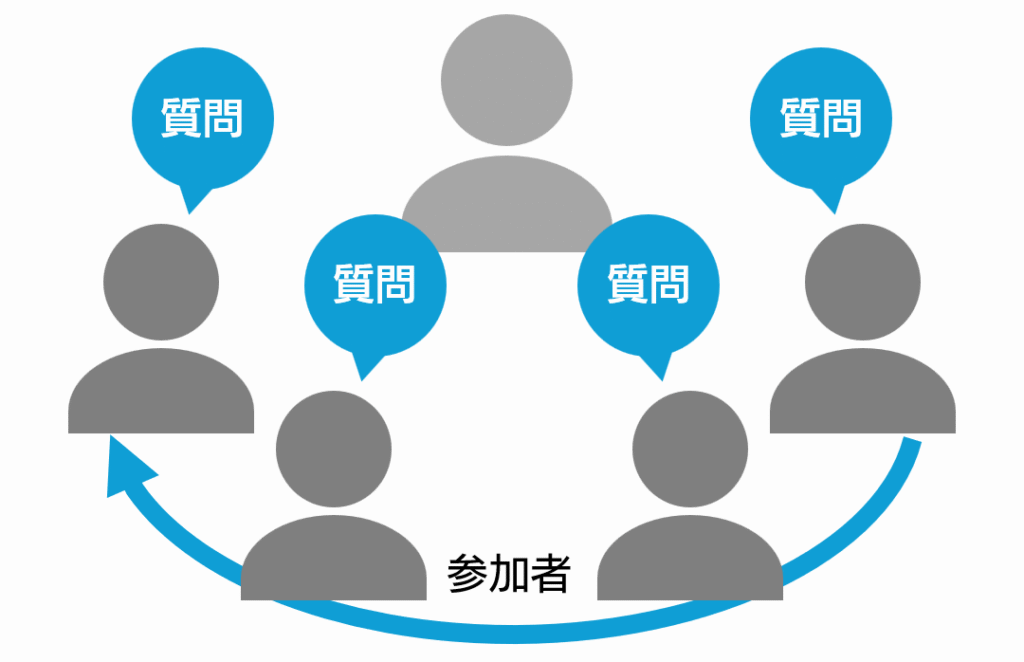

(2)情報収集 15分

ファシリテーター

ファシリテーター次は、情報収集です

支援策を考えるのに必要な情報を集めましょう

質問は簡潔に、一問一答形式でお願いします

事例提供者は事実のみを簡潔に答えてください

こちらから順番に質問して、何周か回しますので、考える時間が必要なときは「パス」でも結構です

情報収集(15分)

質問例:「いつから?」「どのぐらい?」「本人は何と言ってる?」

「友だちはいますか?」「学習面はどうですか?」「得意なことは?」

ファシリテーター

ファシリテーター(必要に応じて)

〇〇について、聞きたいことはありませんか?

ファシリテーター

ファシリテーター(必要に応じて)

その「どうして」を探るために、みんなで考えていきましょう

そのためにほしい情報はありませんか?

ポイント

- 事例提供者が情報を持っていない場合は、「わかりません」でOK。

- 順番を回すときは、「うちわ」などをバトン代わりにするとスムーズ。

(3)支援策の提案 15分

ファシリテーター

ファシリテーター次は、支援策の提案です

目標に近づくために、「明日からできそうなこと」「試してみたいこと」は何でしょうか?

お一人で考えたあと、隣の人と話し合いの時間を取ります

そして、全体に発表していただきたいと思います

まず2分間、お一人で考えてください

個人で考える(2分)

ファシリテーター

ファシリテーターでは、3分間、隣の人とペアで話し合ってください

ペアで話し合う(3分)

ファシリテーター

ファシリテーターそれでは全体で共有します

こちらから順番に、1人1つずつ提案してください

これも何周か回したいと思います

パスも結構です

自由な発想で、質より量を意識して、お願いします

他のアイディアに便乗するのも歓迎です

支援策の提案(約8分)

ポイント

- この時間は、参加者に「メモ用紙」を配付すると便利です。

- 支援策は「~する」「~してみる」という表現が前向きです。

- 「ペアでの話し合い」を挟む理由は、全体発表への不安を軽減するためです。

参加者が慣れている場合は、省略してよいと思います。 - 提案への良し悪しの評価はせず、テンポよく進めます。

(4)まとめ 10分

ファシリテーター

ファシリテーターありがとうござました

では、まとめに入ります

ファシリテーター

ファシリテーターまず事例提供者の〇〇先生から、「やってみたい」と思った支援策や、全体を通して「気づいたこと」を話していただきます

続いて、参加者の皆さんから「学んだこと」「気づいたこと」を1人1分ほどでお願いします

それでは〇〇先生、3分ほどでお願いいたします

学びや気づきの共有(約8分)

ファシリテーター

ファシリテーター事例提供してくださった〇〇先生に拍手をお願いいたします

(パチパチ)

これで事例研究会を終わります

ありがとうございました!

ポイント

- 事例提供者からは、「事例を出してよかった」「ヒントがもらえた」「うれしかった」といった感想が多いです。

- 全教職員で実施する場合は、各グループが3分ずつ発表すると、学びを共有できます。

3 チーム学校への一歩

「インシデント・プロセス法」には、次のエッセンスがあります。

- 学級担任の負担を増やさない

- 一つの事例をみんなで話し合う

- ルールやマナーを守り、安全・安心な場で話し合う

- 時間を意識して発言する

- ホワイトボードを活用して共通理解する

これらは、普段のケース会議でも大切にしたい姿です。

校内研修でこのような事例研究会を体験することで、

日常の業務にも、自然と良い雰囲気が広がっていくことを期待します。

インシデント・プロセス法は、「チーム学校」への確かな一歩となると思います。

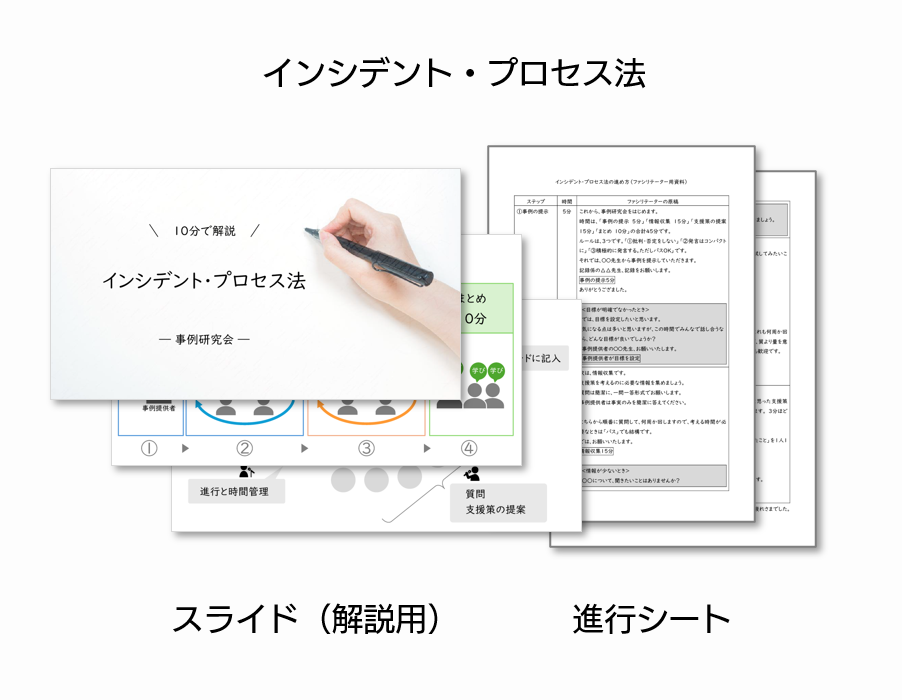

4 スライド資料ダウンロード

本コラムの内容を、スライドと進行シートにまとめました。

ダウンロードのうえ、ご自由にご活用ください。

スライド(解説用)

進行シート(ファシリテーター用)

まとめ

- インシデント・プロセス法は、話し合いの手順が構造化された事例研究法です。

- ルールがあることで、安全・安心な話し合いの場をつくることができ、参加者全員の成長を目的の一つとしています。

- 良質な話し合い実際に体験できることから、教職員向けの校内研修に非常に適した手法といえます。

もっと知りたい先生へのオススメの書籍

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。

PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。

次回もどうぞお楽しみに。