発達障害(神経発達症)のある児童生徒について、

「本人が困っていないから、問題がなかなか改善されない」という悩みが、先生方から多く聞かれます。

このコラムでは、発達障害のある児童生徒の「困っていない姿」を理解するための視点と、

支援につなげるための効果的なかかわり方について、具体例を交えながら解説します。

文部科学省の表記に従い、本コラムでは「発達障害」と記載します。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

1 「本人が困っていない」ことに悩むとき

例えば家庭では、

- 「勉強しないと後悔するよ」と声をかけても、「別にいい」と返される

- 毎朝起こすことに疲れて「そろそろ自分で起きて」と伝えても、行動が変わらない

- ゲームのやりすぎで昼夜逆転し、「相談してみない?」と声をかけても、「うるせー!」と返ってくる

何度伝えても行動が変わらず、こちらの思いが届いていないように感じると、

「痛い思いをしないと、分からないのかもしれない」

「本人が困っていないから、変わらないんだ」

と考え、どうしたらよいのか途方に暮れてしまうことがあります。

学校でも、同じような状況が見られます。

- 何度注意しても遅刻を繰り返し、これ以上言っても響かないと感じる

- イライラが目立ち、「カウンセラーに相談してみない?」と促しても拒否される

- 宿題の未提出を注意すると、言い訳を繰り返し、責任を先生に押しつけようとする

このように、指導しても行動が変わらなかったり、平然とした態度が見られたりすると、

「反省していない」

「変わる気がない」

「本人が困っていないから進まない」

と感じ、対応に悩むことも少なくありません。

特に、「周囲の児童生徒が困っている」「本人の進級や卒業が心配」といった状況では、

行動変容を急ぎたい気持ちや、先生の焦り・もどかしさも大きくなるのではないでしょうか。

2 「困っていないように見える」だけかも

次のような様子は、一見すると「困っていない」と受け取られがちです。

- 困っている表情ではなく、平気そうに見える

- 「困っている」「悩んでいる」と口にしない

- 言い訳をしたり、話題をそらしたり、開き直ったりする

しかし、発達障害のある児童生徒の場合、

「困っているけれど、そう見えないだけ」というケースが少なくありません。

自閉スペクトラム症のある児童生徒の多くは、「気持ち」より「理屈」を得意とする傾向があり、

感情を言葉や表情で表すことが苦手なため、周囲に誤解されやすい側面があります。

言い訳や開き直りのように見える言動は、

否定されてきた経験の積み重ねから生まれた、自己防衛(強い否認)であることもあります。

例えば、「〇〇が悪い」と周囲に責任を向ける発言の背景には、

これまで「あなたが悪い」と言われ続けてきた経験があり、

相手より先に「自分は悪くない」と主張することで、自分を守ろうとする心理が隠れていることがよくあります。

他人のせいにする子は

自分のせいにされてきた子

3 「困っていても、どうにもできない」のかも

「困っているなら、自分でなんとかするはず」

「行動が変わらないのは、本人が困っていないからだ」

こうした見方は一般的ですが、必ずしも正しいとは限りません。

特に、発達障害のある児童生徒は、

「困っていても、自分ではどうにもできない」状態になりやすいと考えられます。

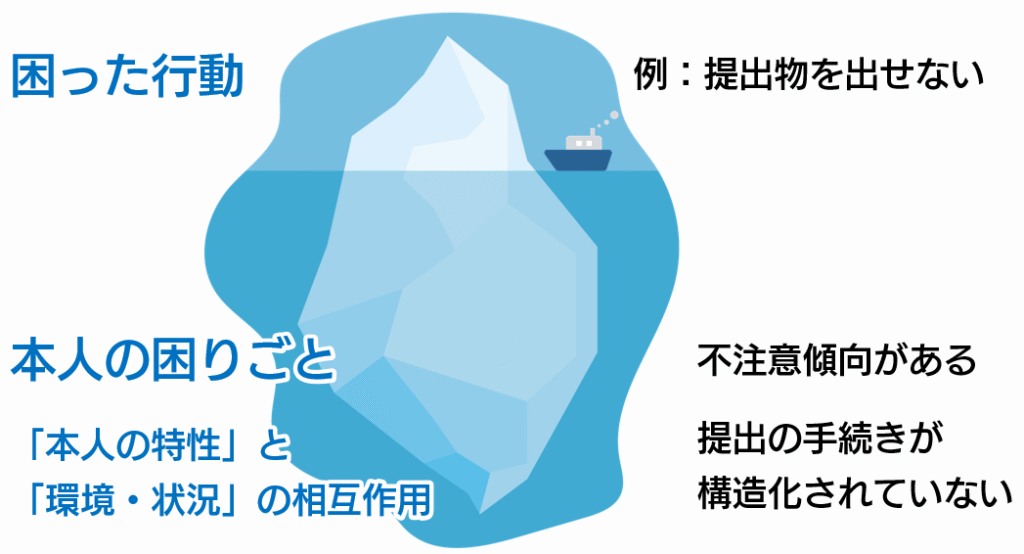

ここで、氷山モデルをイメージしてみましょう。

ここでの構造化は、提出物リストや、ファイルやボックスの習慣化など

ここでの構造化は、提出物リストや、ファイルやボックスの習慣化など

本人が「提出物を出せないこと」に困っていても、

その水面下には、さらに大きな「本人の困りごと」が隠れていることがあります。

そのため、「前日に準備して鞄に入れればいいのに」と言われても、

本人だけでは、それを実行するのはとても難しいことがあります。

これは、やる気や努力不足の問題ではなく、

「環境・状況を調整する」支援が必要であることを示すサインと捉えることができます。

指導しても行動が変わらない・・・

そんなときは、支援の出番です

ここまでのまとめ

- 特に発達障害のある児童生徒の場合、「困っていないように見えても、実際は困っている」「困っているけど、自分ではどうにもできず、あきらめている」ことがあります

- このような状況への対応は簡単ではありませんが、児童生徒の「見える姿」の背景で何が起きているのかに目を向け、どう話を聴き、どう支援につなぐかを考えることが大切です

4 対話を重ねるためのフレーズ

例えば、「宿題を提出しないこと」について指導したとき、

児童生徒から次のような反応が返ってくることがあります。

- 「あんなの意味がねぇし!」

- 「どうでもいい!マジで無理」

- 「だって、先生が悪いでしょ!」

このような言葉を耳にすると、先生としても反応せずにはいられません。

「そんなことを言っちゃダメでしょ」

「意味があるから出してるんだよ」

「人のせいにしない!」

こう返したくなる気持ちは当然ですが、

実際にこう返してしまうと、その後の対話が続きにくくなってしまいます。

では、どのような言葉を返したらよいのでしょうか?

おすすめのフレーズは、

先生

先生そんなに困っていたんだね

先生

先生そう言いたくなるぐらい、我慢してたのね

本人は「困っている」「我慢している」とは言っていませんが、

先生から注意されている = 状況的に困っている

嫌な気持ちを抱えている = 本人なりに我慢している

と理解することができます。

このときのポイントは、先生の独り言のように、心配するトーンで返すことです。

自閉スペクトラム症のある児童生徒は、自分が困っていること自体に気づきにくいことがあります。

そのため、先生から「困っている」「我慢している」と言われることで、

「えっ、自分は困っていたの?」「自分って、我慢していたのかも」と気づくきっかけになることがあります。

間違い指摘反射をおさえて

「困っていたんだね」「我慢していたんだね」と返す

「間違い指摘反射」はこちら

↓ ↓ ↓

5 何が正しいかではなく、損得を話題にする

「何が正しいか」を伝えることはもちろん大切です。

しかし、相手によっては、それを「価値観の押し付け」のように受け取られてしまうことがあります。

一方で、「何があなたにとって得か、損か」という説明は、

提案として受け取られやすく、合理的に感じやすいため、納得や行動につながりやすいと言われています。

例えば

- 「思いやりの言葉を使うと、あなたの良さがもっと伝わるよ。それって嬉しいよね」

- 「清潔にしていると、友だちに好かれやすいよ。休み時間がもっと楽しくなるね」

- 「宿題を提出すると、この科目は◯点も得できるよ。半分出せば◯点アップだね」

そもそも宿題はそういうものではない、という議論はここでは脇に置きます

これは、営業のセールストークにも似ています。

どれだけ「当たり前」のことだと感じていても、「〇〇すべき」「〇〇しなきゃダメ」とは言わず、

「あなたにとって得」「それはもったいない」と伝えるのです。

この伝え方には、次の利点があります。

- 相手を責めている印象を与えにくい

- 本人の自己決定を尊重できる

- 前向きな対話が生まれやすい

さらに、本人の「好きなこと・やりたいこと」と結びつけて損得を説明できると、

より説得力のある、魅力的なセールストークになります。

ただし、「私は損得では動きません」という価値観の相手には、逆効果になることがあります。

相手が納得しやすい説明方法を、相手に合わせて選ぶことが大切です。

「社会に必要なこと」

「あなたにプラスなこと」

あなたが児童生徒なら、

どっちを話題にしたいですか?

6 肯定的メッセージで足場をつくる

例えば

- 「このままでは、あなたが困るよ」

- 「これができるようになった方が、将来のためだよ」

- 「できるように練習してみませんか?」

これらは一見、前向きな助言に見えますが、実は背景に「ある前提」が隠れています。

それは・・・、「今のままではいけない」という小さな否定です。

今のままでよければ、そもそも助言する必要はありませんよね。

そのため、説得しようとして口調が強くなったり、同じ言葉を繰り返したりすると、

知らず知らずのうちに相手を否定してしまい、結果として自信や意欲を奪ってしまうことがあります。

助言には「今のままではいけない」

という小さな否定がある

そこで、助言するときには、次のような肯定的メッセージも添えることが大切です。

「〇〇できているね」「がんばっていたよね」「成長を感じるよ」

「助かっているよ」「それ、あなたの魅力だよね」「ありがとう」

「応援しているよ」「きっとできると思うよ」「いつでも頼ってほしい」

肯定的メッセージには、相手の自信・意欲を引き出し、行動につなげる「足場」をつくる効果があります。

自分の良い面を認めてくれる先生から、

「ここが成長すると、もっと良くなるよ」と言われることで、

「先生の気持ちに応えたい」

「自分自身に期待してもいいかもしれない」

という前向きな気持ちが生まれやすくなります。

本人の味方であり続ける姿勢で、そっと背中を押す存在になっていただけたらと思います。

まとめ

- 何度指導しても行動が変わらない、平気そうに見える、言い訳や開き直りがある。そんなとき「本人が困っていないことが問題」と感じるのは自然なことです

- 発達障害のある児童生徒には、「困っているけど、そう見えないだけ」「困っていても、自分ではどうにもできず、それが『普通』になっている」といったケースが少なくありません

- こうした状況への対応は簡単ではありませんが、対話を重ねつつ、肯定的メッセージで「あなたの味方だよ」という姿勢を示すことが、行動変容の足場づくりになります

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。

PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。

次回もどうぞお楽しみに。