平成28年から公立学校で法的義務となった合理的配慮(私立学校は令和6年度から)ですが、

現場の先生から「正直、よく分からない」という声を聞くことがあります。

このコラムでは、「どのように考えて、どこから始めたらいいのか」を、できるだけやさしく解説します。

法令等も紹介しているので、もっと詳しく知りたい方は、マークを広げて読んでみてください。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

1 合理的配慮って何?

英語では、「reasonable accommodation(リーズナブル・アコモデーション)」

日本語訳の「合理的な配慮」だけを見ると、「配慮が合理的って、どういう意味?」と疑問に思うかもしれません。

「accommodation」は、「配慮」ではなく、「調整」「調節」と訳すこともできます。

こちらの方が、原文の意味に近く、必要なものを本人に合わせて調節するという雰囲気が、伝わるのではないかと思います。

(1)合理的配慮とは?

短い言葉で表すと

障害のある児童生徒の

「教育の受けにくさ」

を解消すること

「教育の受けにくさ」とは

- 読みに困難があり、配付プリントの文字では、すらすらと読めない。

- 発達に特性があり、口頭での指示では、うまく理解できない。

- 車いすユーザーなので、校舎内に段差があり、スムーズに移動できない。

など

学校生活を送る上で、困難となるものです。

合理的配慮の法令等の定義は

障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの

(2)例えば?

- 読みに困難のある児童生徒が、拡大印刷したプリントで学習できるようにする。

- 指示の理解に困難のある児童生徒に、その日の予定や連絡等をメモにして渡す。

- 車いすユーザーの児童生徒に向け、キャスター上げ等を補助し、段差に携帯スロープを渡す。

など

物、人、情報、ルールなどの調整により、その児童生徒にとっての「教育の受けにくさ」を解消します。

(3)通常の配慮との違いは?

合理的配慮は

法令等に基づく配慮

例えば「いじめ防止対策推進法」と同様に法令で定められている

具体的には

- 障害者差別解消法は、「合理的配慮を提供しないこと」を禁止している(障害者差別解消法第7、8条)。

- 合理的配慮は、本人・保護者との対話に基づいて合意形成する(基本方針)。

- 合理的配慮は、「個別の教育支援計画」に明記する(文部科学省通知)。

つまり、「合理的配慮として、〇〇します」と発言する場合、

法的義務を果たし、対話による合意がある などの意味をもちます。

なお、合理的配慮によって、通常の配慮の必要性が、否定されるわけではありません。

どっちであろうと、本人が十分な教育を受けられるかという視点で、配慮を考えることが重要です。

国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

教育基本法 第4条第2項

(4)対象は?

障害があり、困難を抱えている

児童生徒

障害者手帳の有無は問わず、診断書は必須ではない

ここでいう障害とは、

- 身体障害

- 知的障害

- 精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む)

- その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む) です。

一部の学校では、根拠資料として、医師の診断書や意見書の提出を求めることがありますが、

- 診断書があれば、その合理的配慮が必要という根拠になるのか?

(同じ診断名でも、必要な配慮は一人ひとり異なります) - 診断書がなければ、「教育の受けにくさ」があっても、配慮しないのか?

という疑問が生じます。

少なくとも、法律上では診断書の提出は義務づけられていません。

対象となる児童生徒は(文部科学省)

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)

法の対象となる障害者は,身体障害,知的障害,精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものであり,障害者の該当性は,当該者の状況等に応じて個別に判断されることとなり,いわゆる障害者手帳の所持者に限られないこと。

(5)「過重な負担」とは?

合理的配慮として、本人・保護者から求められた具体的な調整のうち、

学校にとって「過重な負担」があるものは、その提供をお断りすることができます。

その「過重な負担」とは

学校の目的とする教育活動に支障が出るもの

資源的(ヒト・モノ・カネ)に困難なもの

これは、調整内容や学校の状況によって異なるので、

実際には、個別の事案ごとに、具体的な場面や状況等に応じて総合的・客観的に判断することになります。

なお、「前例がない」「特別扱いできない」という理由はNGです。

そして、もし「過重な負担」と判断した場合は、本人・保護者に対する十分な説明と、代替措置の提案が求められます。

過重な負担の判断について(文部科学省)

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)

過重な負担については,関係事業者において,個別の事案ごとに,以下の要素等を考慮し,具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であること。個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく,一般的・抽象的な理由に基づいて過重な負担に当たると判断することは,法の趣旨を損なうため,適当ではないこと。過重な負担に当たると判断した場合には,障害者にその理由を丁寧に説明するものとし,関係事業者と障害者の双方が,お互いに相手の立場を尊重しながら,建設的対話を通じて相互理解を図り,代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められること。

① 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)

② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約,人的・体制上の制約)

③ 費用・負担の程度

④ 事務・事業規模

⑤ 財政・財務状況

ここまでのまとめ

- 合理的配慮は、「教育の受けにくさ」を解消するもの。教育機関である学校にとって、重要なテーマと考えられる

- 合理的配慮は、法令等に基づく調整であり、「配慮」という言葉のイメージで誤解しないように注意したい

2 どのように考えたらいいの?

3つの重要な考え方を解説します。

(1)障害の社会モデル

合理的配慮は、「障害の社会モデル」の考え方を前提としています。

「障害の社会モデル」とは

障害のない人を中心にデザインされた社会であるため

障害のある児童生徒にとって

さまざまな社会的障壁(バリア)がある障害のない人を中心にデザインされた社会であるため、障害のある児童生徒にとって、さまざまな社会的障壁(バリア)がある

という考え方です。

つまり、「教育の受けにくさ」の原因は、

本人の心身の機能ではなく、社会にある社会的障壁(バリア)、ということです。

そして、その社会的障壁(バリア)を作っているのは、社会や学校であるため、

それを取り除く責任は、社会や学校にある、というのがこのモデルの基本的な立場です。

だから、法的義務化されました。

合理的配慮は、「特別扱い」「思いやり」「追加サービス」ではありません。

社会が学校が作った社会的障壁(バリア)を取り除く手段です。

社会的障壁(バリア)によって生じている不平等を正すものです。

合理的配慮は、平等にするためのもの

合理的配慮は

平等にするためのもの

「障害の社会モデル」はこちら

↓ ↓ ↓

(2)建設的対話

これも大切なキーワードです。

学校は、本人・保護者が求める調整について、しっかりと耳を傾けることが大切です。

そのうえで、本人・保護者の希望と、学校が提供できる配慮が一致しない場合は、

粘り強く対話を重ねながら、折り合いのつく方法を一緒に考えることが重要です。

このような双方向のやり取りを「建設的対話」といいます。

なお、次のような対話をしない対応はNGです。

- 学校が一方的に「合理的配慮として休みましょう」と決め、本人・保護者から話を聴かない。

- 学校が「その配慮はできません」と即答し、本人・保護者との話し合いの機会をもたない。

こうした一方通行の対応は、合理的配慮の本来の趣旨に反するものです。

お互いを理解し、お互いが納得して、実施可能な調整を見つけるために、

歩み寄る対話を心がけてください。

合理的配慮は、対話するきっかけでもある

合理的配慮は

対話するきっかけでもある

建設的対話と相互理解について(文部科学省)

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)

建設的対話に当たっては,障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応案を障害者と関係事業者が共に考えていくために,双方がお互いの状況の理解に努めることが重要であり,例えば,障害者本人が社会的障壁の除去のために普段講じている対策や,関係事業者が対応可能な取組等を対話の中で共有する等,建設的対話を通じて相互理解を深め,様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考えられること。

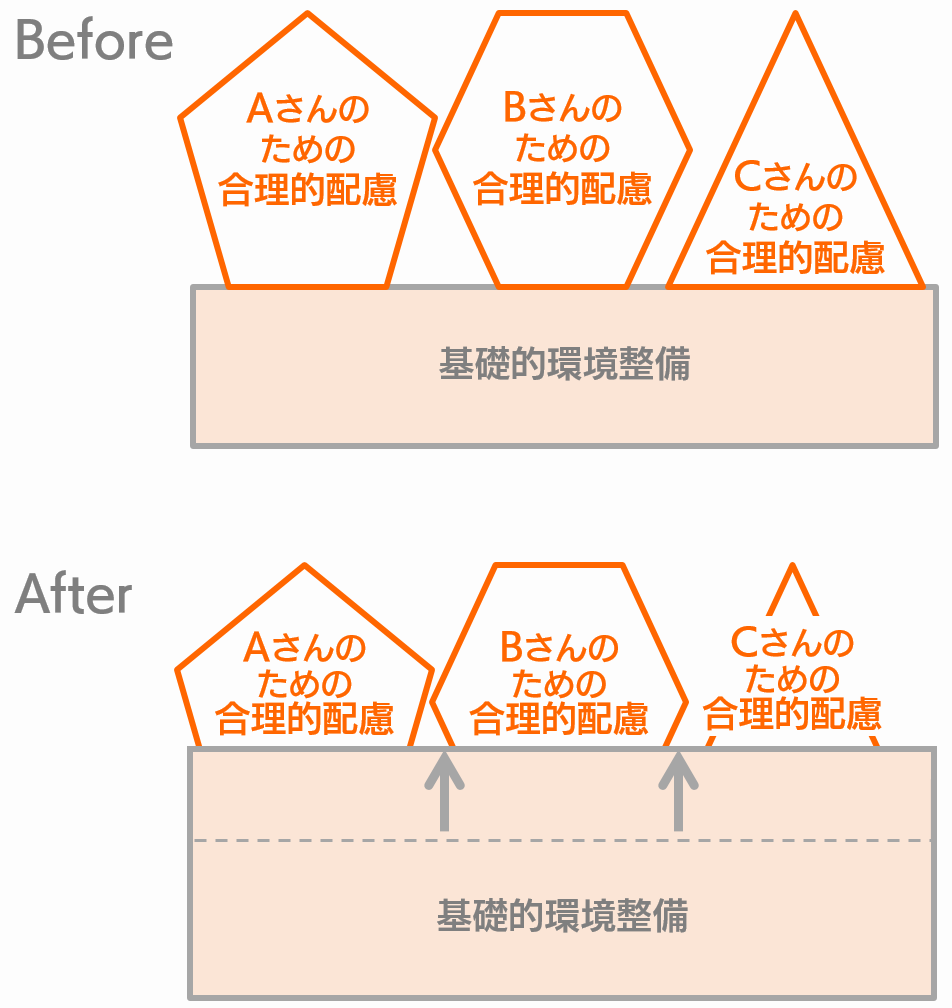

(3)基礎的環境整備

特定の児童生徒ではなく、

不特定多数の児童生徒に向けて、あらかじめ行っておく整備です。

例えば

- 校舎にエレベーターを設置する

- 全教職員がユニバーサルデザインフォントを使用する

- 特別支援教育に関する校内研修を実施する

合理的配慮の基礎となることから、「基礎的環境整備」と呼ばれます。

例えば、以前は合理的配慮としてタブレットを使用していた児童生徒がいましたが、

すべての児童生徒にタブレットが配付されたことにより、それは合理的配慮ではなくなりました。

「基礎的環境整備」が進むことで、合理的配慮が変わることがあります。

図解すると

常に、「合理的配慮」と「基礎的環境整備」は、セットで考える必要があります。

合理的配慮と基礎的環境整備は

支援を進める両輪

基礎的環境整備と合理的配慮について(文部科学省)

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)

合理的配慮の内容は,「環境の整備」に係る状況や技術の進展,社会情勢の変化等に応じて変わり得るものであり,障害の状態等が変化することもあるため,特に,障害者との関係性が長期にわたる場合等には,提供する合理的配慮について,適宜,見直しを行うことが重要であること,合理的配慮の提供に当たっては,障害者の性別,年齢,状態等に配慮するものとし,特に障害のある女性に対しては,障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意すること。

「環境の整備」=基礎的環境整備

ここまでのまとめ

- 合理的配慮は、「特別扱い」「思いやり」「追加サービス」ではない

- 「やり過ごさない」「先送りしない」「避けない」で、本人・保護者と一緒に考える姿勢が重要となる

- 合理的配慮は、「基礎的環境整備」の上に、個別に実施されるものである

次回の後編は、どこから始めたらいいのか、他の児童生徒にどう説明するのか、を解説します。

後編はこちら

↓ ↓ ↓

もっと知りたい先生へのオススメの書籍

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。

PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。

次回もどうぞお楽しみに。