注意しても同じことを繰り返す、やるべきことができない、対人トラブルが続く・・・

このような児童生徒に、戸惑ったり、イライラしたりすることはありませんか?

「困ったものだ…」とため息をついたとき、ぜひ考えていただきたいのは、背景にある「本人の困りごと」です。

このコラムでは、発達障害(神経発達症)のある児童生徒が抱える「困り感」について解説します。

文部科学省の表記に従い、本コラムでは「発達障害」と記載します。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

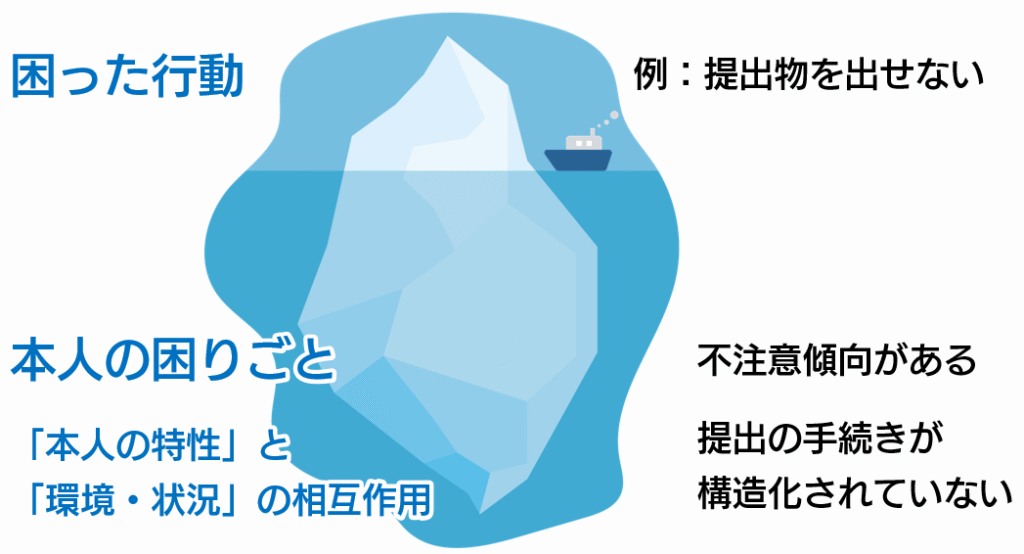

1 氷山モデル

発達障害のある児童生徒を理解する際に、よく用いられる概念に「氷山モデル」があります。

ここでの構造化は、提出物リストや、ファイルやボックスの習慣化など

ここでの構造化は、提出物リストや、ファイルやボックスの習慣化など

水面の上に見えているのは、児童生徒の「困った行動」(例:提出物を出せないこと)です。

この「困った行動」をなくそうと考え、

「提出物を出しましょう」と繰り返し指導しても、残念ながら簡単には改善されません。

そんなときに注目したいのが、水面下に隠れている「本人の困りごと」です。

多くの場合、「困った行動」の背景には、「本人の困りごと」が存在しているからです。

この図の例では、

「提出物を出せない(困った行動)」が起きている理由として、

「不注意傾向がある(本人の特性)」

「提出の手続きが構造化されていない(環境・状況)」

といった点が挙げられます。

そのため、本人を「やる気がない」「努力不足だ」と決めつけるのではなく、

「簡単ではない理由があるのかもしれない」

「がんばっても難しい状況なのかもしれない」

といった視点で、本人の困り感に目を向けてみることが、理解するうえで重要になります。

とはいえ、

「本人の困りごと」は、本人自身も十分に自覚できていないことがあります。

周囲の人にとっても、意識して見ようとしなければ、なかなか見えてこないものです。

さらに教職員にとっては、指導の複雑さにストレスを感じやすい場面でもあり、

「氷山モデル」を理解しているからといって、

実際の場面で常に水面下の「本人の困りごと」に目を向けられるとは限りません。

そこで、ここからは「本人の困り感を見る姿勢」について、ヒントとなる考え方を紹介していきます。

2 「できる」と「できない」の間

発達障害の診断を受けて、「ほっとした」と話す児童生徒は少なくありません。

なぜ診断を受けると、ほっとするのでしょうか?

それは、これまで周囲から「我慢が足りない」「努力が足りない」と言われてきた本人にとって、

「自分は、我慢不足でも努力不足でもなかった」と確認できる機会になるからです。

それほどまでに、「がんばっても難しいことを、無理に求められる」経験は苦しいものであり、人を追い詰めてしまいます。

あなたには、これまでの人生で「がんばっても、どうしても難しかったこと」はありますか?

また、「どうしてできないの?」と責められ、悔しい思いをした経験はないでしょうか?

これらの問いに「ある」と答える方であれば、

発達障害の有無にかかわらず、児童生徒の抱える苦しさを、より深く想像できるのではないでしょうか。

ここで、もう一つ視点を追加してみましょう。

児童精神科医の吉川徹先生(あいち発達障害者支援センター副センター長)は、次のように述べています。

発達障害のある方に関して

「何かができるかできないか」っていうことだけで見ると、見誤るんですね。

「できる」と「できない」の間に「できるけど疲れる」ことがたくさんある。

この「できるけど疲れる」とは、物事をこなすこと自体は可能であっても、

その過程で、通常より多くのエネルギーを消費してしまう状態を指します。

これを「氷山モデル」で考えてみると、

水面の上には、困った行動は現れていなくても、

実際には、その行動を支えるために本人が多くエネルギーを使っており、

水面下には大きな氷、つまり「本人の困りごと」が隠れている、というイメージになります。

例えば、

周囲に合わせることの難しさ、感覚過敏によるストレス、集中の維持や注意の分配の難しさ など

特性による要因が考えられます。

「できるけど疲れる」状態が続くと、疲弊が積み重なり、二次的な問題が生じる可能性があります。

一見、問題がないように見える場合でも、

「疲れている可能性」に目を向けることが、本人の困り感を想像するうえで重要です。

「がんばっても難しい」を想像する

そして「できるけど疲れる」も想像する

3 自分だけが空を飛べない世界

これは少し極端な例え話ですが、

「ほとんどの人が空を飛べる世界」に生まれたと想像してみてください。

多くの人が当たり前のように空を飛び、それがこの世界の「普通」です。

しかし、あなたは生まれつき飛ぶのがとても苦手です。

他の人は5歳で20メートルも飛べるのに、あなたは1メートルがやっと。

やがて、あなたは診断を受けます。

「飛行能力欠如障害(Flight Disorder)」

見た目は他の人と変わらないため、

周囲からは「努力が足りないんじゃないか」「もっと練習しなさい」と繰り返し指導されます。

あなたが通う学校は10階建て。

でも、この学校にはエレベーターがありません。

あなたは毎日、階段を上るしかなく、そのたびにクタクタになります。

そんなあなたに、理解の乏しい先生はこう言います。

「注意しても遅刻ばかりだ」「授業に集中できていない」と。

この社会は、あなたにとって、生きているだけでとても疲れる場所です・・・。

この例えは、発達障害の一側面を想像していただくためのファンタジーです。

マジョリティ(多数派)に合わせて作られた社会で暮らす

マイノリティ(少数派)が抱える気持ちを、感じていただくことができたでしょうか。

「我慢が足りない?」

「努力が不足している?」

いえいえ、発達障害のある人は、

マジョリティに合わせて

作られた社会で

ずっと我慢し、ずっと努力を

続けています

この前提を忘れないことが、本人に寄り添った「ものの見方」につながります。

もし周囲で「みんなも我慢している」という言葉を聞いたときは、

「みんなは、発達障害がある人ほど我慢していませんよ」と、やさしく教えてあげてください。

このファンタジーは、「障害の社会モデル」を説明する際にも役立ちます。

「障害の社会モデル」はこちら

↓ ↓ ↓

ここまでのまとめ

- 氷山モデルの水面下にある部分に目を向けることは簡単ではなく、「本人の困りごと」を意識的に見ようとする姿勢が欠かせません

- 先生ご自身の「がんばっても難しい」「できるけど疲れる」という経験が、発達障害のある児童生徒の困り感を想像する大きなヒントになります

- 多くを占める人に合わせて作られた社会で、発達障害のある人はずっと我慢し、ずっと努力しています(これは発達障害に限らず、マイノリティに共通する視点です)

【まとめ】困った人は困っている人

この言葉を意識することで、次のような変化が期待できます。

これは前回(第1回)のコラムで解説した視点です。

このように捉えることで、先生は一旦立ち止まり、冷静に状況を判断しやすくなります。

例えば、いじめ加害などの問題行動があった場合でも、

本人を責めるようなNG対応を、避けやすくなるのではないでしょうか。

これは同時に、「問題児」「怠け者」といったレッテル貼りの予防にもつながります。

これは今回(第2回)のコラムで解説した視点です。

「氷山モデル」で言えば、水面下にある見えない部分に目を向ける姿勢です。

「本人は何に困っているんだろう?」

これは、本人の立場に立つための「魔法の問い」です。

この視点は、生徒指導の基本である「アセスメントに基づく指導・支援」につながります。

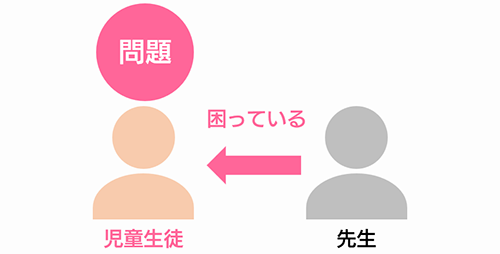

「本人=困った人」と捉えると、

先生は「児童生徒に問題がある」と考えやすくなり、

両者のあいだに対立構造が生まれやすくなります。

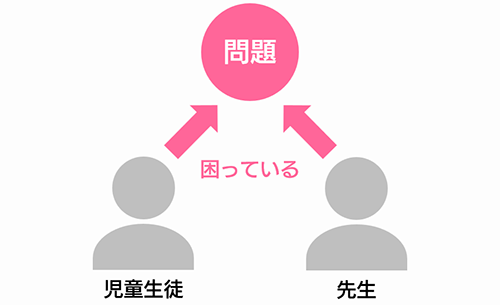

一方で、「本人=困っている人」と捉えると、

「児童生徒も、問題によって困っている側」へと視点が変わります。

その結果、児童生徒と先生は同じ方向を向き、問題に対して協力しやすくなります。

心理臨床では、これを「問題の外在化(がいざいか)」と呼びます。

一緒に解決しようとする姿勢が、自然と生まれてきます。

「困った人は困っている人」という言葉は、昔からよく言われてきましたが、

この考え方は、今、これまで以上に、その必要性が高まっているのかもしれません。

次回のテーマは、「本人が困っていない」です。

続きはこちら

↓ ↓ ↓

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。

PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。

次回もどうぞお楽しみに。

「困り感」は、株式会社学研ホールディングスの登録商標です。