スクールカウンセラーは、相談が始まる前に、どのような準備をしているのでしょうか。

このコラムでは、その準備の内容とポイントを整理してご紹介します。

学校の先生方にとっても参考になるような、小さな工夫がきっと見つかると思います。

ただし、カウンセラーによって考え方や方法はさまざまです。

一つの例としてお読みいただき、活用できる部分を参考にしていただければ幸いです。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

1 部屋全体

多くの相談者は、揺れ動く心を抱えながら相談室を訪れます。

支援を求める気持ちはあっても、それは同時に、心の痛みを振り返ることでもあり、容易に言葉にできるものではありません。

そんな繊細な心にとって大切なのは、

「居心地がよく、安心して話せそう」と感じられる空間です。

(1)カーテン、パーティション

相談室のカーテンやブラインドは、外からの視線が入らないように、しっかり閉めます。

また、ドアを開けたときに相談者の姿が直接見えない位置に、パーティションを配置します。

「相談中」の貼り紙を外に出しておくことで、不用意にドアを開けられることを防げますが、

何より大切なのは、相談者本人が「ここなら安心できる」と感じられることです。

(2)室温の調整

室温の快適さは、とても大切です。

落ち着かない環境では、自分の内面に集中することが難しくなります。

エアコンであれば学校の設定温度におまかせですが、

持ち運び式のヒーターや扇風機を使う場合は、風向きや強さを調整し、相談者にとって心地よい環境を整えます。

入室時には、「暑くないですか?」「寒くないですか?」と声をかけたり、

「何かあれば、いつでも言ってくださいね」と伝えたりすることも、居心地のよさにつながります。

また、私の場合は必要に応じて、室内の掃除も行っています。

マズローも「生理的欲求」「安全の欲求」が土台と言っている

2 椅子の配置

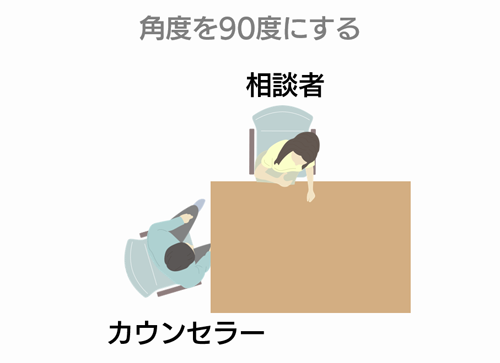

定番の「90度で座る」配置は、多くの方がご存じだと思います。

ただ、「どの角度で90度にすればいいのか」と悩むことはありませんか?

実は、私も初めての部屋ではよく悩みます(笑)

(1)相談者の座る位置

まず考えるのは、相談者の座る位置です。

意識するポイントは、

- 正面が壁(窓ではない)になる位置

- 上座(特に保護者の場合)

- ドアへの動線をカウンセラーが遮らない配置

相談者の位置をざっくりと決めたら、カウンセラーの位置も合わせて考えます。

(2)カウンセラーの座る位置

基本は、「90度(テーブルの角をはさんだような位置)」です。

カウンセラーの椅子は、相談者の方に少し角度をつけて配置し、

相談者の椅子は、まっすぐ置きます。

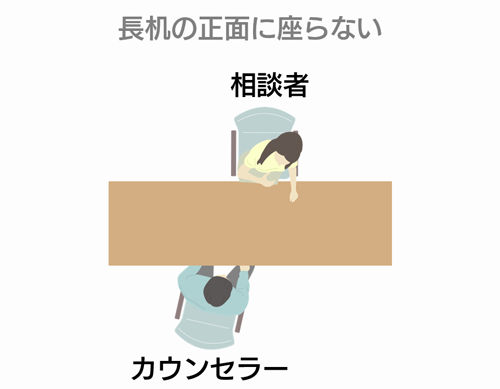

学校によくある長机の場合は、90度に座りにくいため、長机をはさんで座ります。

その際も、カウンセラーの椅子を相談者の正面からずらして、相談者の方に少し角度をつけます。

重要なのは、相談者が正面を向いたときに、カウンセラーと視線が自然に外れることです。

相談者が「視線を合わせたいときに合わせられる」状態が、居心地のよさにつながります。

生徒用の学習机で設営する場合は、悩ましいものがあります。

私がよく使う方法は、学習机を90度に並べる配置です。

一見不思議な形ですが、相談が始まると違和感はなくなります。

ちなみに、カウンセラーによっては、相談者の左右どちら側に座るか、好みがあるかもしれません。

右手でメモを取る場合は、相談者が左側になるように座る など

もう一つ大切なのは「相談者との距離」です。

近すぎると圧迫感を、遠すぎると距離を取られている印象を与えることがあります。

人によって心地よい距離は異なりますが、相談者にとって落ち着ける距離を想像しながら配置を整えます。

これらを確認するのに、最適な方法は、

相談者の椅子に座ってみて

どんな気持ちになるか感じてみる

座ってみると、印象が変わると思います。

~相談が始まったら~

相談者の様子を観察しながら、カウンセラーの椅子を微調整します。

児童生徒の場合、カウンセラーの方に体を向け、まっすぐ目を見て話す相談者がいます。

きっと「話すときは相手の目を見るように」と教わって、守っているのでしょう。

そのようなときは、カウンセラーの方が椅子の角度を少し変え、

相談者にとって負担の少ない空間をつくります。

使わない椅子は部屋の端に片付けますが、

一脚を荷物置き用として近くに配置しておくのもおすすめです。

3 テーブルの上

(1)ティッシュ

テーブルの上には、ティッシュを置きます。

位置は、相談者が手を伸ばしやすい場所です。

ただし、相談者のすぐ目の前に置くと、「泣くことを促されている」ような圧を感じる場合もあります。

ほどよい距離を探してください。

また、箱から出ているティッシュは片方に傾いていることがあるので、

箱を回転させて、相談者の方に向けておきます。

涙を流しているのに、一枚だけ取って使う児童生徒には、

カウンセラーが1〜2枚取って「どうぞ」と差し出すこともあります。

余談ですが、「使っていいですか?」と許可を求めたり、泣いてもなかなかティッシュを取らなかったりする様子には、

その児童生徒の気持ちや背景を理解するヒントが隠れています。

(2)卓上カレンダー、時計

卓上カレンダーがあると便利です。

相談者が過去の出来事を思い出すとき、日付を確認しやすくなりますし、

次回の相談日を決める際にもスムーズです。

また、置き時計は、相談者とカウンセラーの双方が、時間を意識して進めるうえで役立ちます。

カウンセラーが腕時計を見る仕草は、相談者にあまり良い印象を与えないため、

視線だけで確認できる壁掛け時計や置き時計が望ましいでしょう。

壁掛け時計が見やすい位置も、カウンセラーの座る位置を決めるポイントになります。

学校の相談室では、置き時計や卓上カレンダーが備えられていない場合も多いため、

私の場合はティッシュボックスのみを置くことがほとんどです。

学校によって環境はさまざまですが、

「何を置くか」「何を置かないか」を意図的に選ぶことが大切です。

バージニア工科大学の研究では、

カフェにいる100組のカップルを観察した結果、

「テーブルの上にスマートフォンが置かれている」だけで、

双方ともに、親近感や共感度が低下することが報告されています。

児童生徒の話を聴く際にも、「記録用紙」の位置や、

「先生のタブレット・教材」などの置く場所によって、

児童生徒が受ける印象や安心感を、少し意識してみるとよいかもしれません。

4 心の準備

最後は、カウンセラー自身の「心の準備」です。

これは私のやり方ですが、

相談が始まる前に、少し深く呼吸をして、心を落ち着かせます。

そして、相談者に意識が集中できるように、頭の中の他のことを払い出します(生活していると、いろいろありますから…)。

短い時間のリセットが、集中力を高めるルーティンになっています。

ドアをノックする音が聞こえたら、

「安心してもらいたい」「ほっとしてもらいたい」という気持ちを込めて返事をします。

「どうぞ ~」という一言にも、心を込めて…

まとめ

- プライバシーの保護と快適な室内環境を基礎に、相談者が「安心して話せそう」と感じられる空間を整える

- 「視線を合わせたいときに合わせられる」という、ほどよい距離感の中で、安心できる関係を築く

- テーブル上に何を置き、何を置かないかを、相談者の気持ちを想像しながら丁寧に調整する

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。

PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。

次回もどうぞお楽しみに。