「教師は、きちんと指導しなければならない。」

「児童生徒は、教師の指導を素直に聞くべきだ。」

多くの教職員が、「そう通り」とうなずく言葉です。

しかし、こうした考えを強く持ちすぎると、心の健康を崩してしまうことがあります。

このコラムでは、教職員が「自分自身のセラピスト」になる方法について紹介します。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

1 ABC理論

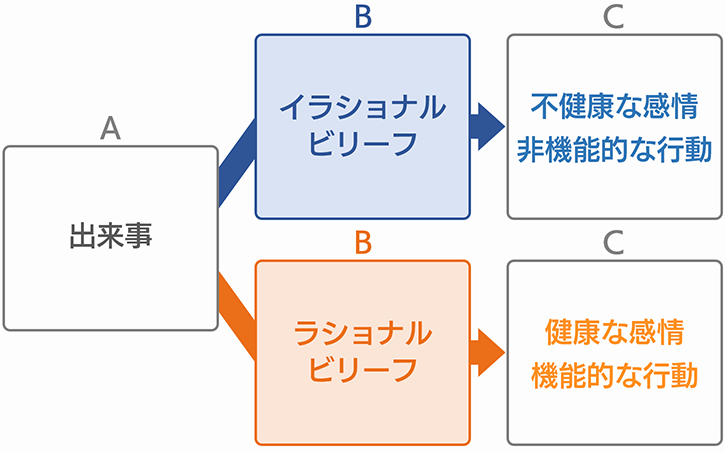

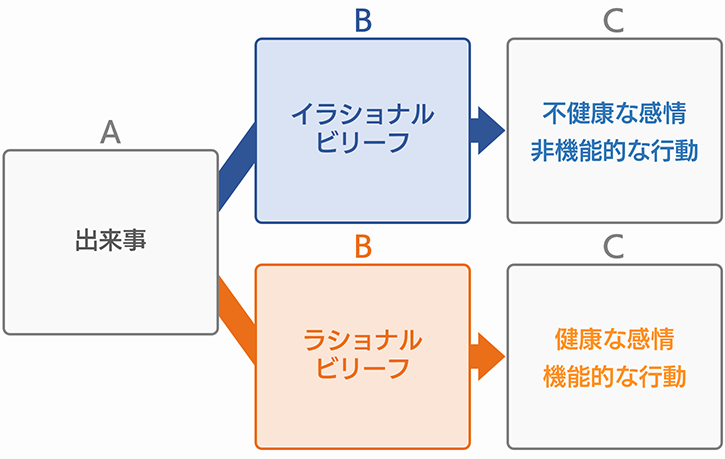

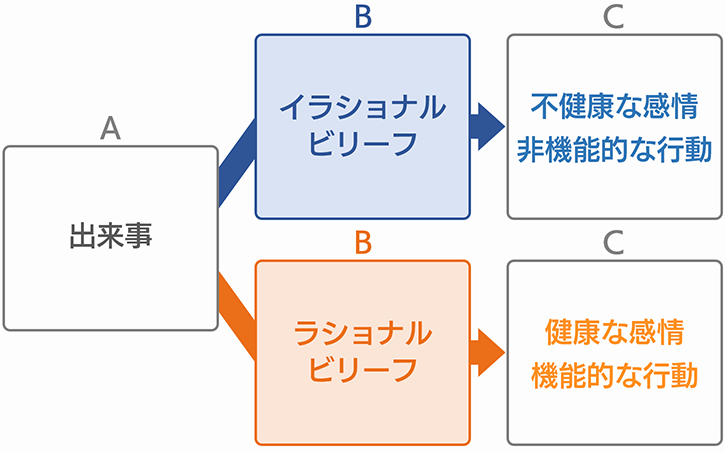

ABC理論は、認知行動療法の一つであるREBTという心理療法の基本概念です。

「ABC」が意味するものは次の通りです。

A: Activating Event 出来事

B: Belief(ビリーフ) 考え・信念

C: Consequence 結果(感情など)

では、次の先生の事例で考えてみましょう。

ある児童生徒への指導が、うまくいきません。

自分に原因があるように感じ、憂うつで教室に向かう足も重くなっています。

恥ずかしくて誰にも相談できず、周りからの協力も得られません。

ある児童生徒への指導が、うまくいきません。

自分に原因があるように感じ、憂うつで教室に向かう足も重くなっています。

恥ずかしくて誰にも相談できず、周りからの協力も得られません。

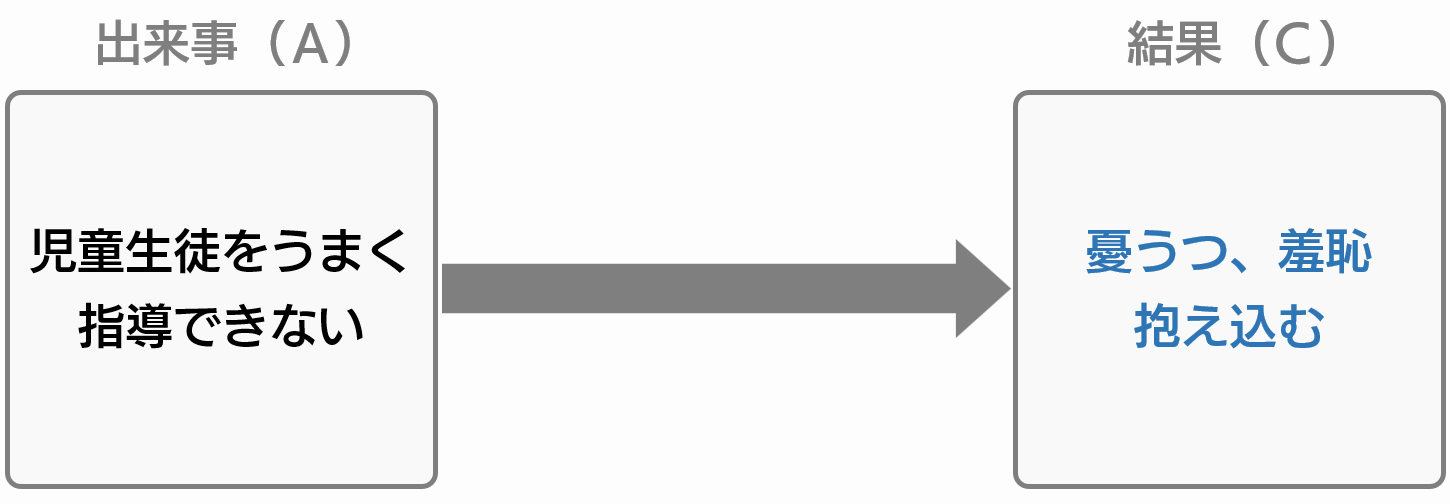

このような状態は、次のように誤って捉えられがちです。

出来事(A)があったから、結果(C)になった

出来事(A)があったから

結果(C)になった

しかし実際には、同じ出来事(A)に直面しても、すべての教師が同じ結果(C)になるわけではありません。

例えば、「自分に怒りを感じる」「信頼できる人に相談する」「教育の奥深さに興味を持つ」など、結果(C)はさまざまです。

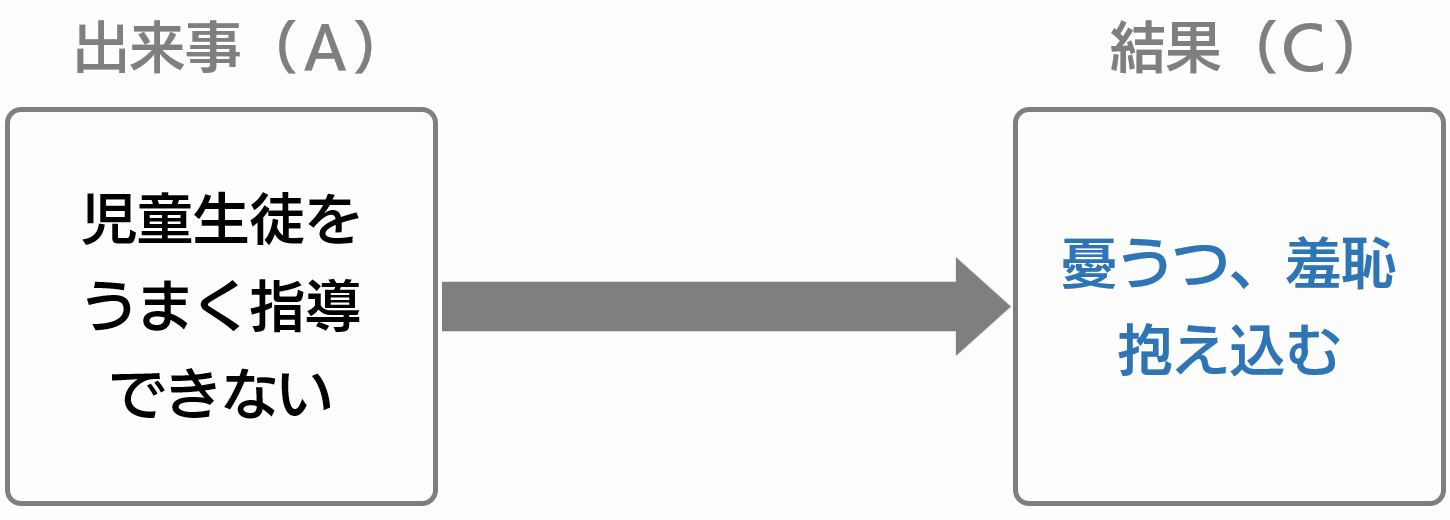

この違いを生み出すのが、 考え・信念(B)です。

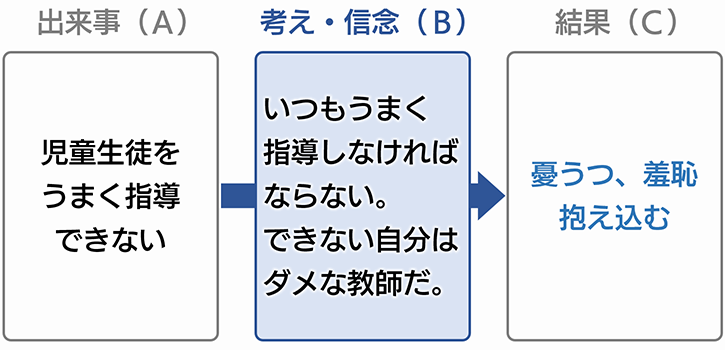

今回の先生は、次のように考えていました。

出来事(A)に対して

ある考え・信念(B)を持ったから、結果(C)になった

出来事(A)に対して

ある考え・信念(B)を持ったから

結果(C)になった

このように考えたら、憂うつや羞恥を感じるのも無理はありません。

結果(C)に苦しんでいるとき、その原因の大半は、出来事(A)ではなく、考え・信念(B)にあります。

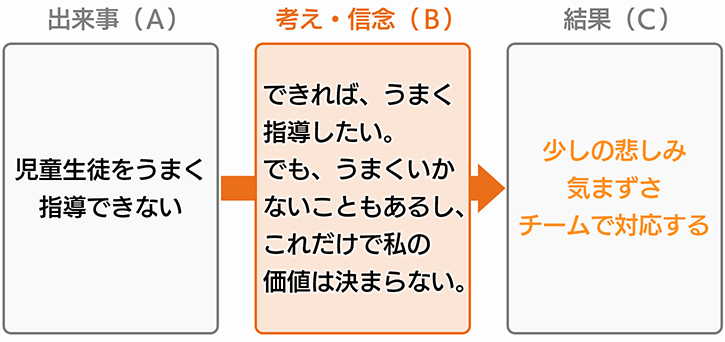

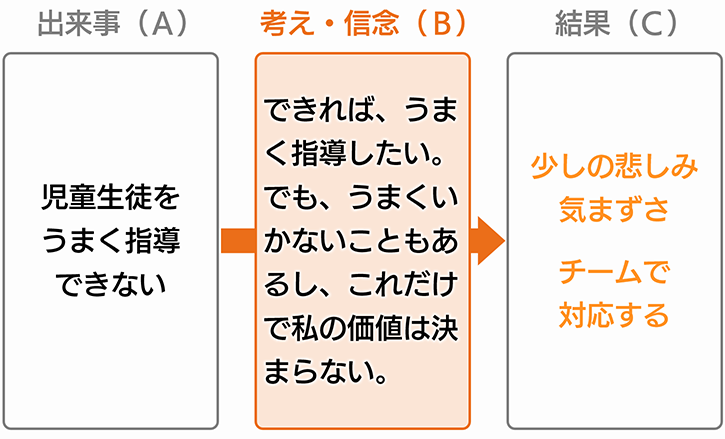

そこで、この先生は、考え・信念(B)を次のように変えてみました。

出来事(A)が変わらなくても

考え・信念(B)を変えることで、結果(C)は変えられる

出来事(A)が変わらなくても

考え・信念(B)を変えることで

結果(C)は変えられる

結果(C)も変わりました。

この先生は、新しい考え・信念(B)を頭の中でつぶやくだけで、気持ちが少し楽になったようです。

また、結果(C)が変わったことで、「出来事(A)を変えるための行動」も取りやすくなりました。

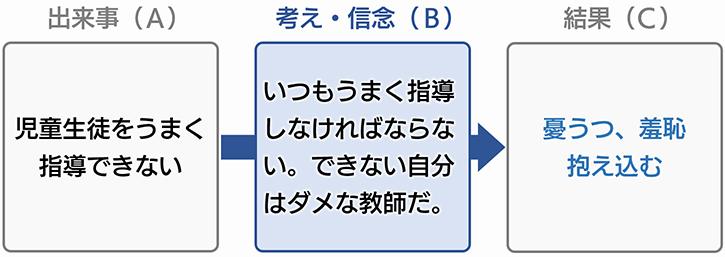

人を悩ませるのは出来事そのものではなく

その出来事に対する受け取り方である

人を悩ませるのは出来事そのものではなく、その出来事に対する受け取り方である

2 ビリーフ(考え)に注目する

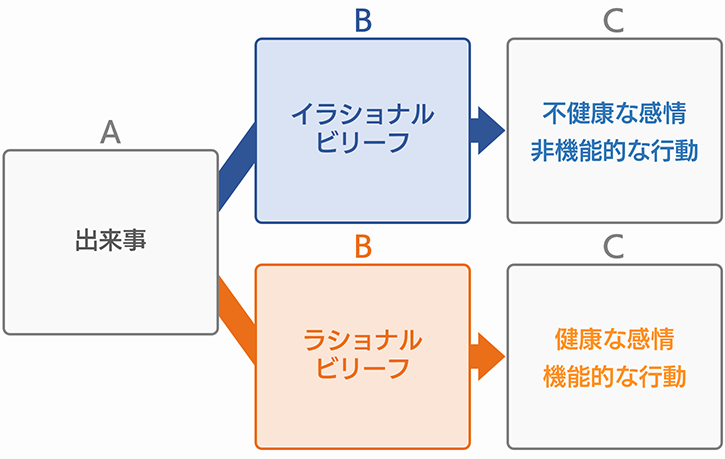

考え・信念(B)には、次の2種類があります。

- イラショナル・ビリーフ

(非合理的な考え) - ラショナル・ビリーフ

(合理的な考え)

「非合理的」「合理的」の解説は、後編のコラムに回しますが、

ここでは、次の法則をざっくりと理解してください。

イラショナル・ビリーフは、「不健康な感情」や「非機能的な行動」につながり、

ラショナル・ビリーフは、「健康な感情」や「機能的な行動」につながる。

もっとシンプルに言うと、

イラショナル・ビリーフは「不健康」

ラショナル・ビリーフは「健康」です。

では、イラショナル・ビリーフについて、詳しく見ていきましょう。

3 イラショナル・ビリーフ

イラショナル・ビリーフは、次のような形になっています。

「〇〇でなければならない。そうでなければ〇〇だ。」

(1)「〇〇でなければならない」

「ねばならない思考」「べき思考」と呼ばれるものです。

例えば

- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。」

- 「児童生徒は、ルールを守るべきである。」

- 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。」

これだけ見ると、「まぁ、そうかな」とうなずく先生も多いと思います。

ただ、もしあなたが「当たり前でしょう!」「そうじゃないわけがない」と強く信じているのであれば、

「そうでなければ〇〇だ」という考えも持っているのではないでしょうか。

(2)「そうでなければ〇〇だ」

極端な評価を表す言葉です。

例えば

- 恐ろしいビリーフ

- 「私は、すべての児童生徒から好かれなければならない。そうでなければ恐ろしい。」

- 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。そんな教師は最悪だ。」

- 耐えられないビリーフ

- 「管理職は、リーダーシップを発揮しなければならない。そうでなければ耐えられない。」

- 「保護者は、学校の教育に協力的であるべきだ。そうでなければ、やってられない。」

- 価値がないビリーフ

- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。そうでなければ、価値がない。」

- 「児童生徒は、ルールを守らなければならない。そうでなければダメな人間だ。」

自分の中に「ねばならない」を見つけたら

「そうでなければ・・・?」と自問してみましょう

自分の中に「ねばならない」を

見つけたら

「そうでなければ・・・?」と

自問してみましょう

現実は、常に良い仕事ができるわけがなく、ルールを守れない児童生徒や、時に児童生徒を傷つける先生も存在します。

そのため、イラショナル・ビリーフ(B)を持っていると、

結果(C)で、不健康な感情や強いストレスを抱えてしまいます。

では、どうしたらよいのでしょうか?

それは、

イラショナル・ビリーフを

ラショナル・ビリーフに置き換える

ビリーフ(B)を変えることで、結果(C)が変わります。

次は、ラショナル・ビリーフについて見ていきましょう。

4 ラショナル・ビリーフ

ラショナル・ビリーフは、次のように作ります。

「〇〇であってほしいが、そうならないこともある。

〇〇でないのは嫌だが、最悪ではない。」

(1)「〇〇であってほしいが、そうならないこともある」

「ねばならない」を、次のように変更します。

「〇〇であってほしいが、そうならないこともある。」

「〇〇だといいなと思うが、〇〇でないこともある。」

例えば

- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。」

「私は、いつも良い仕事をしたいが、そうできないこともある。」 - 「管理職は、リーダーシップを発揮しなければならない。」

「管理職には、リーダーシップを発揮してもらいたいが、そうでないこともある。」 - 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。」

「教師は、児童生徒を傷つけない人であってほしい。しかし、そうでない教師もいる。」

現実的な文章に変わったと思いませんか?

現実の世界は複雑なので、文章も長くなります。

さらに次の文章も付け加えてみましょう。

(2)「〇〇でないのは嫌だが、最悪ではない」

「終わりだ」「耐えられない」を、次のように変更します。

「〇〇でないことは悪いことだが、終わりではない。」

「〇〇でないことは嫌だが、耐えられないほどではない。」

例えば

- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。そうでなければ、価値がない。」

「私は、いつも良い仕事をしたいが、そうできないこともある。

それは残念なことだが、私の価値とは関係がない。」 - 「管理職は、リーダーシップを発揮しなければならない。そうでなければ耐えられない。」

「管理職には、リーダーシップを発揮してもらいたいが、そうでないこともある。

そのような管理職に不満はあるが、耐えられないほどではない。」 - 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。そんな教師は最悪だ。」

「教師は、児童生徒を傷つけない人であってほしい。しかし、そうでない教師もいる。

それは大きな課題だが、その教師にも良い面はあり、それだけで最悪とは言えない。」

- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。そうでなければ、価値がない。」

「私は、いつも良い仕事をしたいが、そうできないこともある。それは残念なことだが、私の価値とは関係がない。」 - 「管理職は、リーダーシップを発揮しなければならない。そうでなければ耐えられない。」

「管理職には、リーダーシップを発揮してもらいたいが、そうでないこともある。そのような管理職に不満はあるが、耐えられないほどではない。」 - 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。そんな教師は最悪だ。」

「教師は、児童生徒を傷つけない人であってほしい。しかし、そうでない教師もいる。それは大きな課題だが、その教師にも良い面はあり、それだけで最悪とは言えない。」

「ではない」「とは言えない」で、極端な評価を否定するのがポイントです。

「過度な要求」や「極端な評価」に気づいて

ほどほどに調整する

前編のまとめとして、ワークで練習してみましょう!

5 ワークで練習してみよう!

次のイラショナル・ビリーフを、ラショナル・ビリーフに言い換えてみましょう。

- イラショナル・ビリーフ

「私は、すべての児童生徒から好かれなければならない。そうでなければ恐ろしい。」

解答はこちら

ラショナル・ビリーフ

「私は、児童生徒から好かれたいが、好かれないこともある。それは残念なことだが、恐れることではない。」

- イラショナル・ビリーフ

「児童生徒は、ルールを守らなければならない。そうでなければダメな人間だ。」

解答はこちら

ラショナル・ビリーフ

「児童生徒には、ルールを守ってほしいが、守れないこともある。それは学びの途中であり、その児童生徒の価値とは関係がない。」

- イラショナル・ビリーフ

「保護者は、学校の教育に協力的であるべきだ。そうでなければ、やってられない。」

解答はこちら

ラショナル・ビリーフ

「保護者が、学校の教育に協力的だといいなと思うが、そうでないこともある。思うようにいかないこともあるが、やっていけないほどではない。」

まとめ

- 出来事(A)が変わらなくても、考え・信念(B)を変えることで、結果(C)は変わる。

- 「ねばならない」「べきである」「そうでなければ〇〇だ」といった考えは、精神的健康を損なう原因になる。

- 考え・信念(B)を置き換えることで、結果(C)は健康的・機能的になり、精神的健康の向上につながる。

「でも、考えを変えるのは簡単じゃない」と感じている方は、後編をお楽しみに!

後編はこちら

↓ ↓ ↓

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。

PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。

次回もどうぞお楽しみに。