「ケース会議って何?」と感じている先生は少なくありません。

管理職や特別支援教育コーディネーターとして開く立場になり、戸惑うこともあるでしょう。

最初は誰でも不安を覚えるものです。

このコラムでは、ケース会議の基本から、より良い会議にするためのポイントまでを、わかりやすく解説します。

すでに概要をご存じの方は、「2 運営・進行のポイント」からご覧ください。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

1 ケース会議とは

簡単に言うと、

特定の児童生徒や事例に関する「作戦会議」

(1)目的

情報を共有し、目標を決め、対応策(指導・支援)を決定します。

『生徒指導提要』では、次にように述べられています。

ケース会議の目的は、その児童生徒や家庭に必要な指導・援助は何か、どうやってそれを届けていくか、を決定することです。そのためには、課題を明確化し、具体的な目標(方針)を共有した上で、それぞれの専門性や持ち味を生かした役割分担を行う必要があります。

第3章 チーム学校による生徒指導体制

「どうやってそれを届けていくか」という表現には、決して容易ではないという含みが感じられます。

(2)対象

チームでの対応が必要な児童生徒です。

例えば

- 学級担任だけでは対応が難しい場合

- 教職員や専門家が方向性を揃える必要がある場合

- 学校として慎重に対応する必要がある場合 など

『生徒指導提要』では、いじめ、暴力行為、自殺予防、不登校、性的マイノリティ、ヤングケアラー

といった幅広いテーマで、ケース会議が取り扱われています。

学校現場では、特別支援教育に関するテーマも多く扱われています。

また、学校によっては、「欠席が◯日以上続いた場合」「自傷行為が見られた場合」など、

一定の基準を設けて、開催の要否を判断している場合もあります。

(3)参加者

対象児童生徒に関係する教職員が中心です。

例えば

- 学級担任

- 特別支援教育コーディネーター

- 養護教諭

- 学年主任

- 管理職

- 通級担当

- スクールカウンセラー

- スクールソーシャルワーカー

- その他、関係機関等

参考:文部科学省「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」

ケースに応じて柔軟に調整し、少人数で行うことが多いと思います。

また、ケース会議の目的によっては、児童生徒や保護者に参加してもらう場合もあります。

(4)設定・準備

基本的に、他の会議と大きな違いはありません。

校内ケース会議(関係機関を含まない)の例:

⬜︎ 学級担任等と実施について打ち合わせる

⬜︎ 管理職に相談し、実施を決定する

⬜︎ 学年主任等に目的を共有して、根回しする

⬜︎ 日時・会場・参加者を決定し、案内する

必要に応じて、

⬜︎ 学級担任等に資料の準備を依頼する

⬜︎ ホワイトボード、付箋、タブレット等を準備する

⬜︎ 記録係を依頼する

特に大切なのは、学級担任等との事前打合せと、他教職員への丁寧な根回しです。

教職員がケース会議に慣れていない場合は、見通しが持てず、不安を感じることもあります。

ねぎらいの言葉を添えながら協力を依頼し、参加しやすい雰囲気を作りましょう。

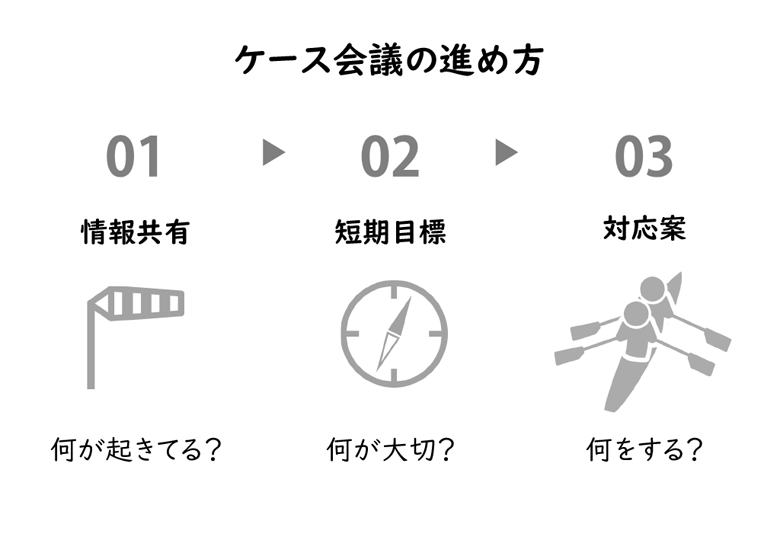

(5)会議の流れ

- 導入(目的、終了時刻等を共有)

- 情報を共有する

学級担任等から説明

その後、参加者から質問 - 短期目標を決める

児童生徒本人のニーズ

学級担任等の目標

参加者の意見

SCやSSWの見立て

などを踏まえて決定

複数の目標が出ることが多いため整理が必要 - 対応策(指導・支援)を検討して決める

役割分担や対応日時まで具体化 - まとめ(記録の保存・共有)

よくある課題は、❷❸に時間をかけすぎ、❹に十分な時間が取れないことです。

ケースによっては、事前に数名で❸を打合せしておくと、会議を効率的に進められます。

対応が難しいときは、みんなで話し合い、

チームで対応する

対応が難しいときは、みんなで話し合い、チームで対応する

ケース会議は、「チーム学校」に欠かせない仕組みといえます。

そして、その運営・進行によって、学校全体の問題解決力が大きく変容するといっても過言ではありません。

2 運営・進行のポイント

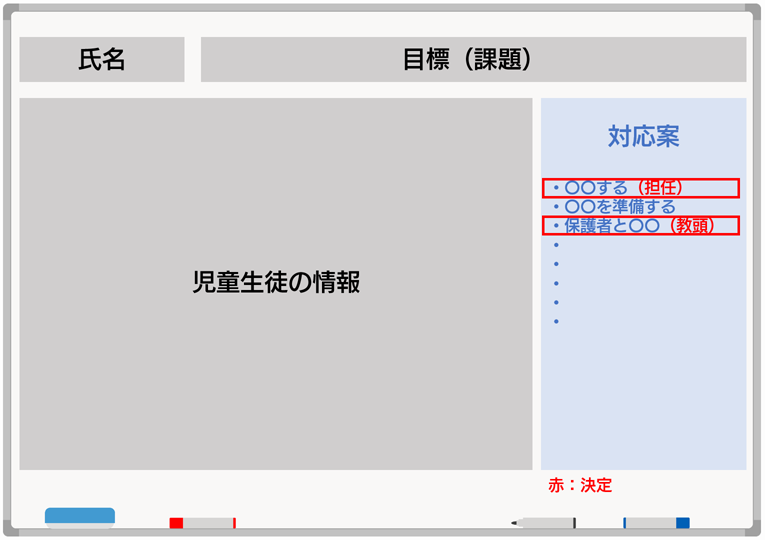

(1)ホワイトボードを活用する

特別支援学校では定番の方法ですが、他の学校でも効果的です。

ホワイトボード活用のメリット:

- 参加者が顔を上げて話し合える

- 聴くこと、考えることに集中できる(各自でメモ不要)

- 視覚的に共通理解がしやすい

- 一体感が生まれやすい(同じボードを一緒に作る)

- 簡単に記録を保存・共有できる(最後に写真を撮るだけ)

ICTを活用するのも良い方法ですが、

ホワイトボードの方が参加者の距離が近く、協働性が高まりやすいように思います。

ホワイトボードに書くので、新たに会議資料を作成する必要がありません。

学級担任等の負担軽減にもつながります。

2回目以降の会議では、前回のホワイトボードの写真を印刷するだけでも十分です。

ホワイトボードの使い方:

対応案(指導・支援)は青色ペン。

決定事項は赤色ペン。

「何が話し合われ、何が決まったのか」が一目でわかります。

話し合いがうまくいくヒントは、

授業にあります

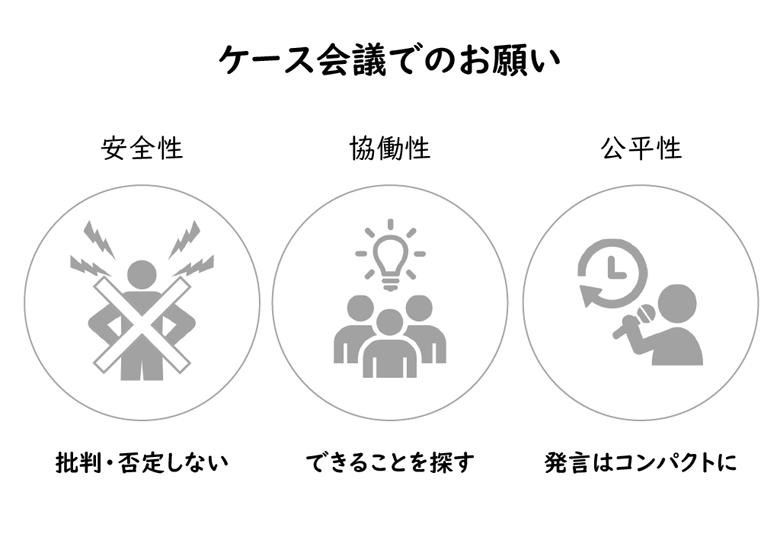

(2)ルールを提示する

ルール(約束事)の例:

ルールを伝えることで、次のような問題が予防できます。

やめたくなるケース会議

- 学級担任が批判され、落ち込む

- 空気がピリピリして発言しにくい

- 原因・犯人探しに終始して結論が出ない

- 特定の先生が話し続けて議論が停滞する

- 会議時間がダラダラと長い

特に大切なのは、「批判・否定しない」です。

「低学年の時はこうじゃなかったよね」

「担任は、どうしてきたの?」

「私だったら、こうしていた」

こうした言葉は、意図せず学級担任を追い詰めてしまいます。

ケース会議を開く状況であれば、学級担任はすでに疲れているのに、さらにエネルギーを失うことになります。

ルールとして、掲示物などでシンプルに示し、誰もが安心できる場を作りましょう。

スポーツも、ルールがあるから

安心してプレーできる

(3)時間を構造化する

「質問」の時間に「意見」が混じったり、議論が長引いて時間が足りなくなったりしませんか?

解決の鍵は「時間の構造化」です。

時間の目安(45分):

- 導入(目的、終了時刻等を共有)…3分

- 情報を共有する …15分

学級担任等から説明(5~10分)

その後、参加者から質問 - 短期目標を決める …10分

- 対応策を検討して決める …10分

- まとめ(記録の保存・共有)…7分

内容と時間を示すことで、参加者から進行の協力を得やすくなります。

もし、「そこまで細かいことを言うと、教職員から抵抗感をもたれそう」と感じる場合は、

次のようなステップを大まかに示すことも有効です。

入学式や卒業式の「式次第」みたいなものですね。

見通しが持ちやすくなり、場に合わせた行動が生まれやすくなると思います。

次は、短時間で発言を活発にする工夫です。

- 二人組の話し合いを数分間入れる

「全体に話すほどではない」と思い込んでいる意見を拾い出せます - 付箋に意見を書いて、集約する

もちろん「質より量」を前提としたものです

全員参加型になり、たくさんの意見が集まります - 順番に話してもらう(パスOK)

発言機会を公平に確保できます

空気を読むより、時計を見てもらう

(4)強み・好きなことを話題にする

例えば、不登校の児童生徒について、次のような状況があるとします。

- 1か月以上、登校していない

- 朝、起きられない

- 学級担任が家庭訪問しても、あまり話さない

- 家庭ではまったく勉強していない

- 友だちからの連絡にも返事をしない

このように「課題になっていること」「できていないこと」ばかりが話題になると、

対応策(指導・支援)を考えるのは、非常に難しくなります。

なぜなら、本人の力を引き出す視点が持ちにくいからです。

そこで、「強み」「できること」「好きなこと」など、ポジティブな側面にも目を向けてみます。

- 好きな教科は、理科と家庭科

- 趣味は料理で、家庭でクッキーを焼いている

- 特定のアイドルに興味をもっている

- 話しやすい先生は、△△先生

これらは、「リソース(資源)」と呼ばるものです。

リソースの情報が加わると、具体的な対応策(指導・支援)が考えやすくなります。

例えば

- 理科や家庭科の学習から、少しずつ始めてみる

- 家や学校で、一緒にクッキーを焼いてみる

- 好きなアイドルの話を通して、関係づくりをする

- △△先生と一緒に家庭訪問する など

教職員が、「課題」に集中しているときこそ、

進行役が、「本人の強みは?」「好きなことは?」と視点を変えてみてください。

ケース会議の雰囲気も、前向きに変わるかもしれません。

ケースのアセスメントで参考になるコラム

↓ ↓ ↓

まとめ

- ケース会議は「チーム学校」の要であり、その運営・進行によって、学校全体の問題解決力は大きく変容する。

- 「ホワイトボードの活用」「ルールの提示」「時間の構造化」は、授業と同じように、先生方の話し合いの質を高めることができる。

また「児童生徒の強み・好きなこと」を話題にすることで、対応策を考えやすくなる。

でも、「新しい方法に取り組むのは不安がある」と感じる方は、

ぜひ、次回のコラム「インシデント・プロセス法」をご覧ください。

「インシデント・プロセス法」はこちら

↓ ↓ ↓

もっと知りたい先生へのオススメの書籍

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

PSYCLA サイクラ は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報として提供しています。