授業中に私語をやめず、静かにならない。消しゴムを細かく砕いて、教室内で投げ合う。

立ち歩いて、教室から出て行く。先生の指示に反発する。イライラして他の児童生徒を叩く。

このような行動は、なぜ起こるのでしょうか?

それを科学的に分析し、効果的な対応策を見つける手法として、応用行動分析(ABA)を紹介します。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

1 応用行動分析とは

英語で、Applied(応用)Behavior(行動)Analysis(分析)

略して、ABA(エー・ビー・エー)とも呼ばれます。

療育や特別支援教育の分野では、広く知られている心理療法です。

その特徴は、

行動が起こる理由を「行動の前後」に着目して分析する

行動が起こる理由を

「行動の前後」

に着目して分析する

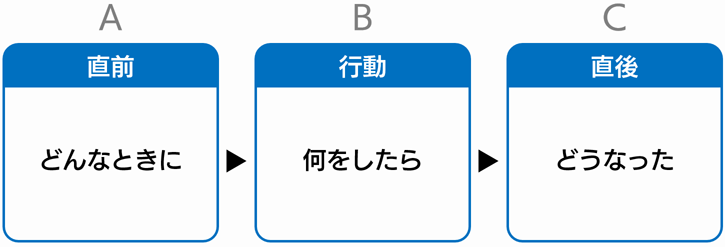

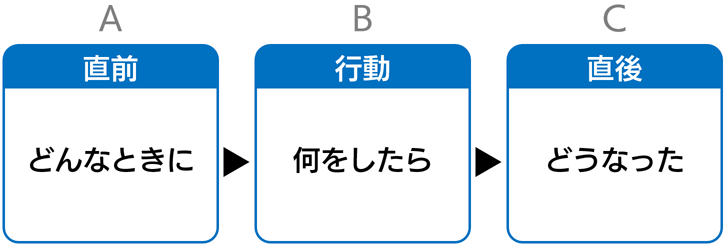

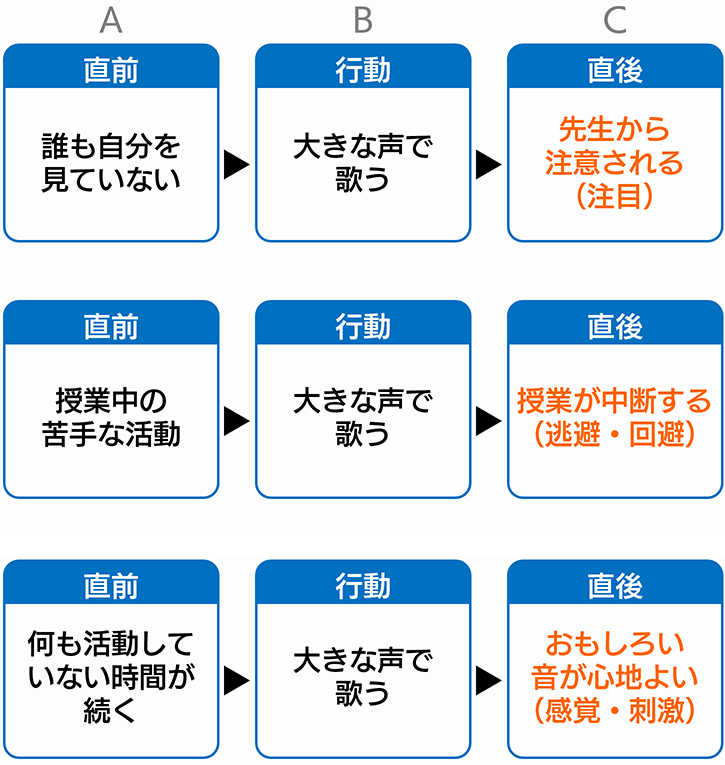

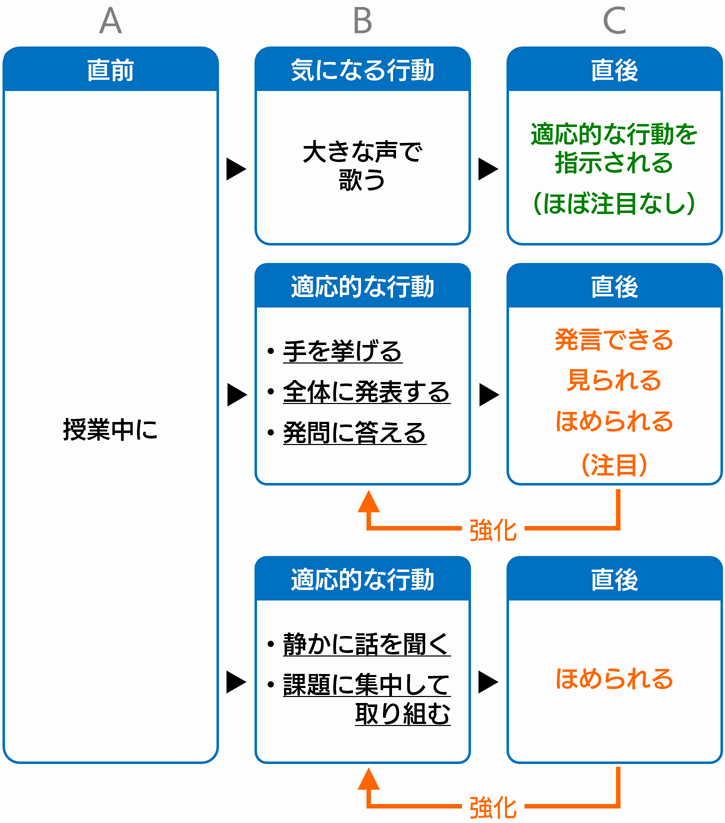

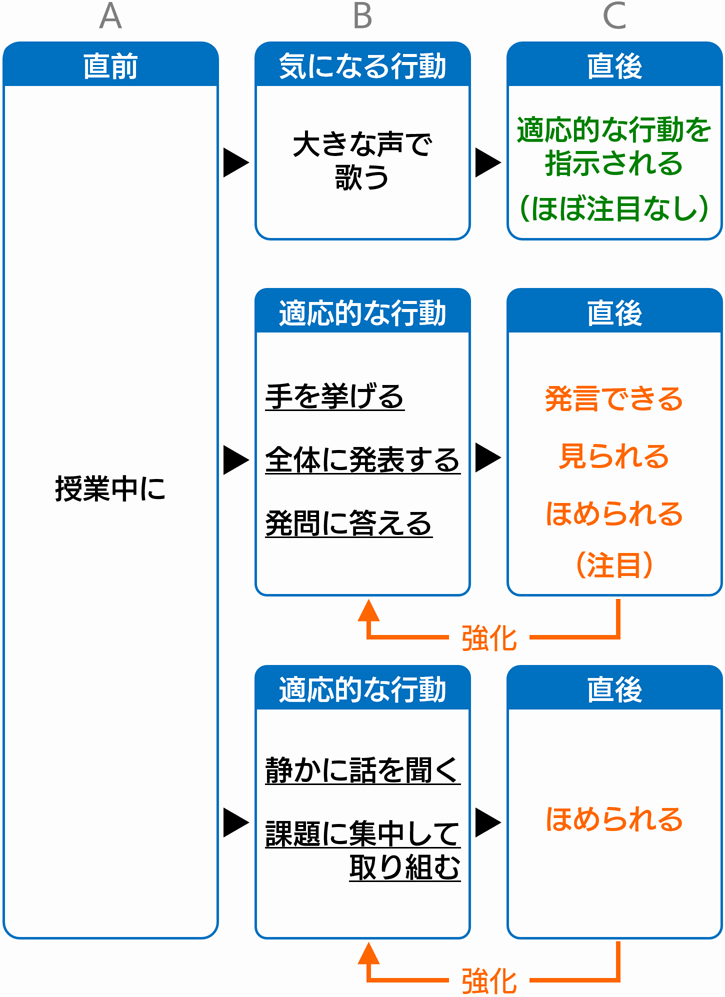

2 ABC分析

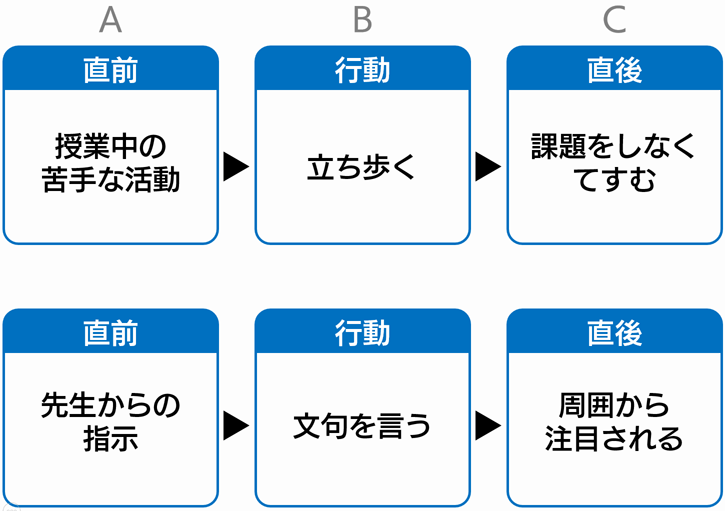

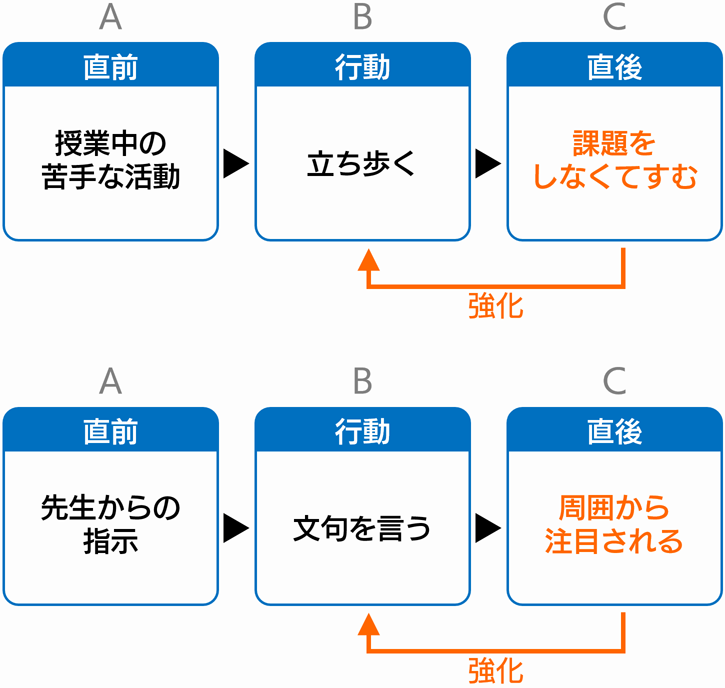

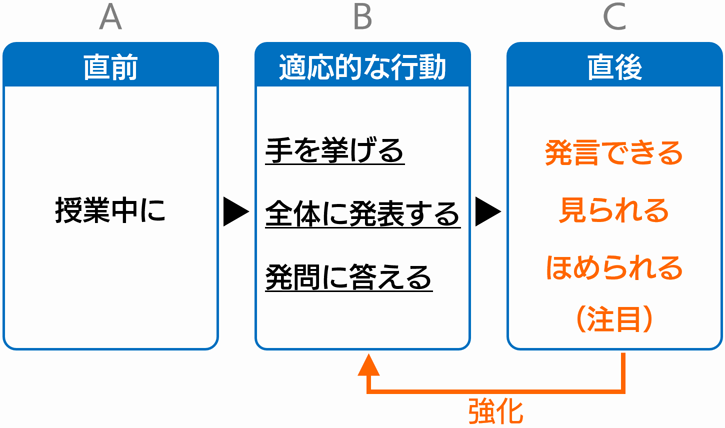

次の「ABCフレーム」で分析するため、ABC分析と呼ばれています。

キーワードは、「どんなときに、何をしたら、どうなった」です。

行動(Behavior)だけでなく、直前のきっかけ(Antecedent)、直後の結果(Consequence)に着目し、

観察した姿をフレーム内に記入します。

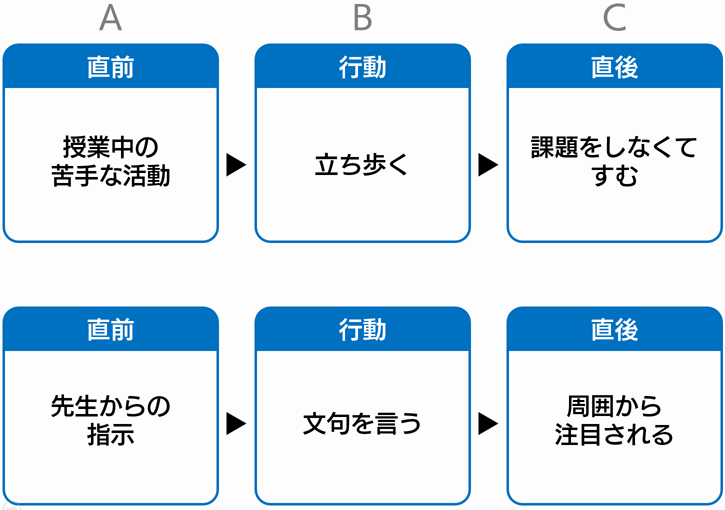

例えば

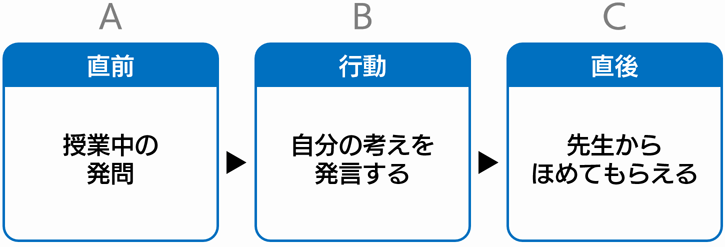

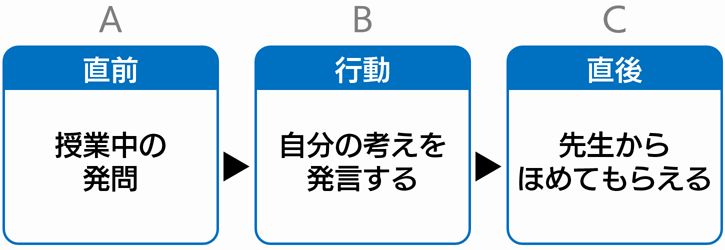

適応的な行動の例では

ABCの関係が一つのストーリーになるように、記入します。

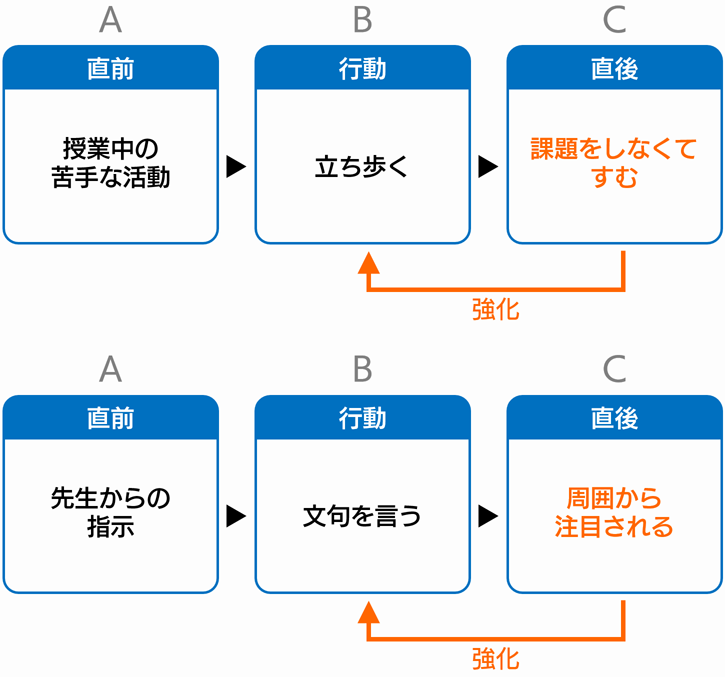

ここで大切なのは、

行動(B)して、良いことがある(C)と、その行動は増える

行動(B)して

良いことがある(C)と

その行動は増える

これを「強化」といいます。

例えば

「強化」されることにより、その行動(B)は繰り返されます。

行動の原因が「時間の流れ」と逆なので、少し不思議に感じるかもしれません。

通常、私たちは「原因があって、その後に行動が起こる」と考えます(原因行動)。

たとえば、「ストレスが溜まって、叩いた」「ムカついて、大声を出した」

しかし、応用行動分析では、行動の後に起きたことを原因と考えます(行動原因)。

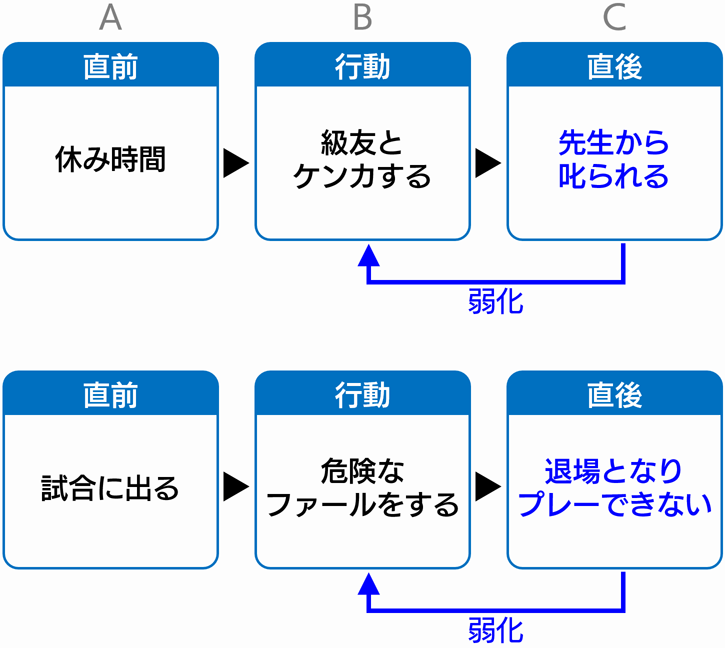

3 強化と弱化

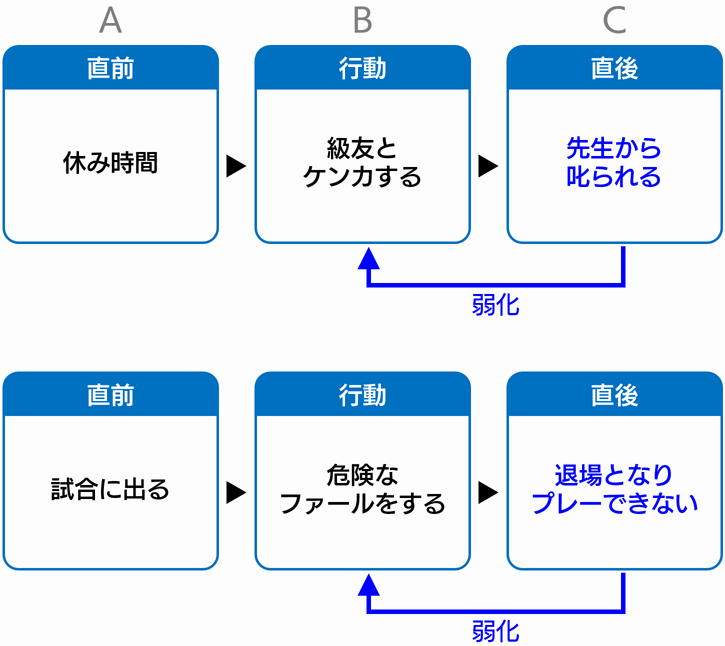

直後の結果によって、その行動が増えることを、「強化」と紹介しました。

その逆も、あります。

直後の結果によって、その行動が減ることを「弱化(じゃっか)」といいます。

「強化」と「弱化」には、それぞれ2つ方法があります。

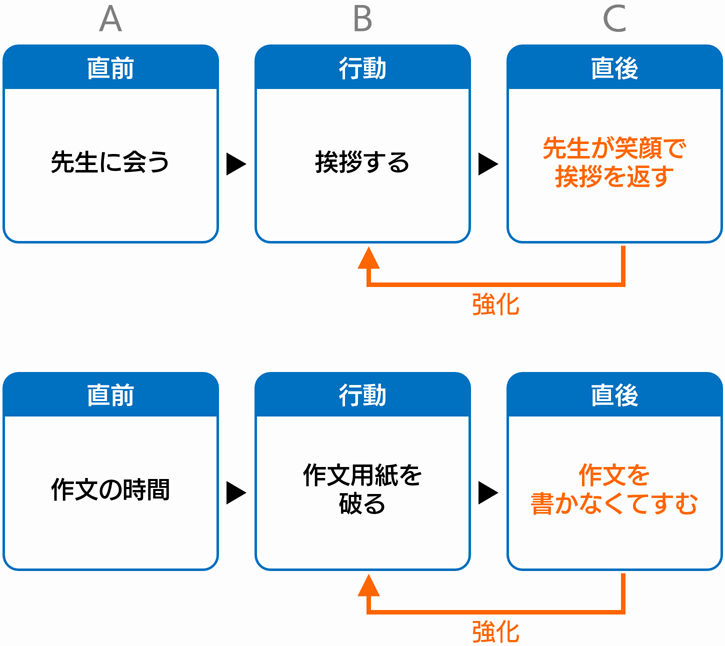

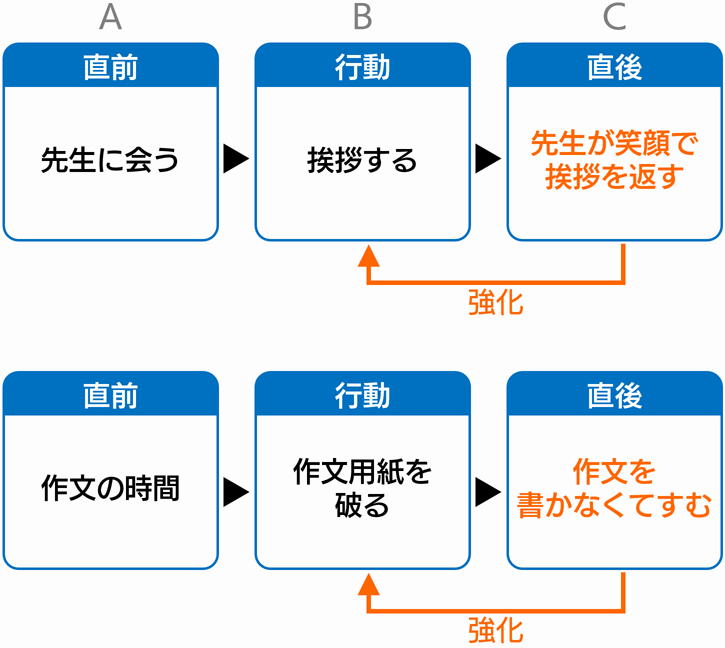

例えば「強化」では、

嬉しいこと(先生の笑顔)があっても、嫌なこと(作文)が無くなっても、

良いこと(プラス)なので、行動は「強化」されます(その行動は増えます)。

一方の「弱化」では、

嫌なこと(叱られる)があっても、嬉しいこと(試合でプレー)が無くなっても、

悪いこと(マイナス)なので、行動は「弱化」されます(その行動は減ります)。

では、「叱る」「退場させる」によって、気になる行動を減らせばよいのか・・・というと、

多くの方が経験しているように、それだけでは上手くいかず、むしろ別の問題が生じてしまうことも少なくありません。

詳細は、次回の後編で解説します。

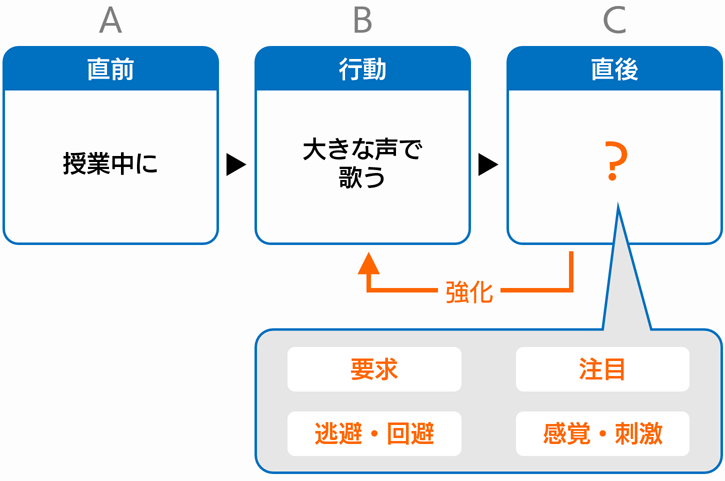

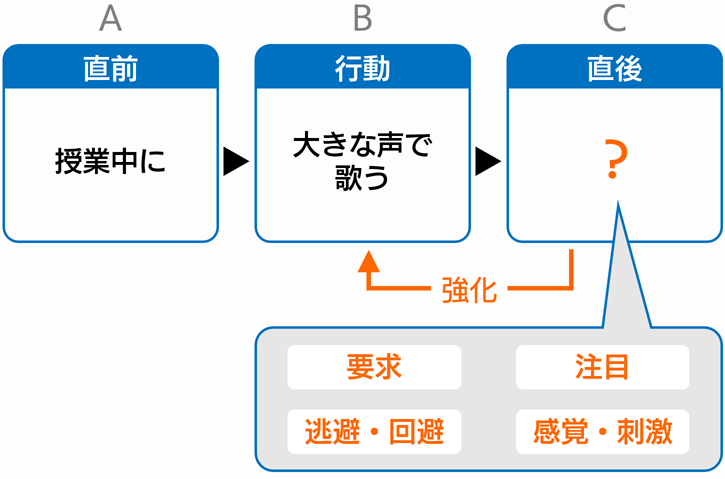

4 機能をアセスメントしてみよう!(練習問題)

その行動が「何によって強化されているのか」を分析することは、

その行動の「機能をアセスメントする」と言い換えることができます。

ここでは、練習問題に取り組んでみましょう。

まずは、次の事例を読んでください。

<事例>

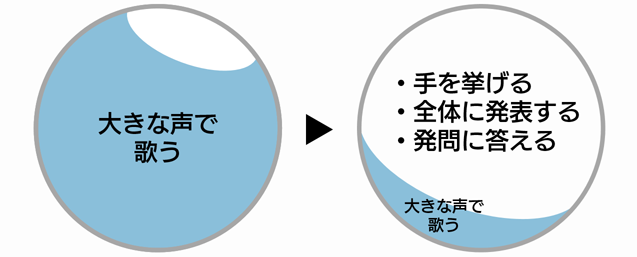

小学5年生の男子児童Rさんは、授業中に大きな声で歌を歌います。

その声は、教室のすべての児童に聞こえるほどの大きさです。

先生は「静かにしなさい」「歌うのをやめなさい」と注意します。

Rさんは一旦歌うのをやめますが、しばらくするとまた歌い始めます。

そのため、先生は授業を中断して、授業中のルールについて話すことになります。

このような行動は3か月以上続いており、先生は疲れを感じています。

周囲の児童の反応はさまざまで、「好きだね〜」「なに、その歌?」と笑う児童もいれば、

ほとんど反応せず授業を受け続ける児童もいます。

なお、Rさんは学習面に苦手さがあり、先生の指導に対して反発するような発言をすることもあります。

では、問題です。

「大きな声で歌う」という行動は、何によって強化されているのでしょうか?

仮説として考えられるものを1〜3つ挙げてみましょう。

「大きな声で歌う」という行動は

何によって強化されているのでしょうか?

仮説として考えられるものを

1〜3つ挙げてみましょう。

ここで、ヒントです。

行動の機能(強化しているもの)は、次の4種類しかないといわれています。

これら4つのキーワードを参考にして、お考えください。

・・・

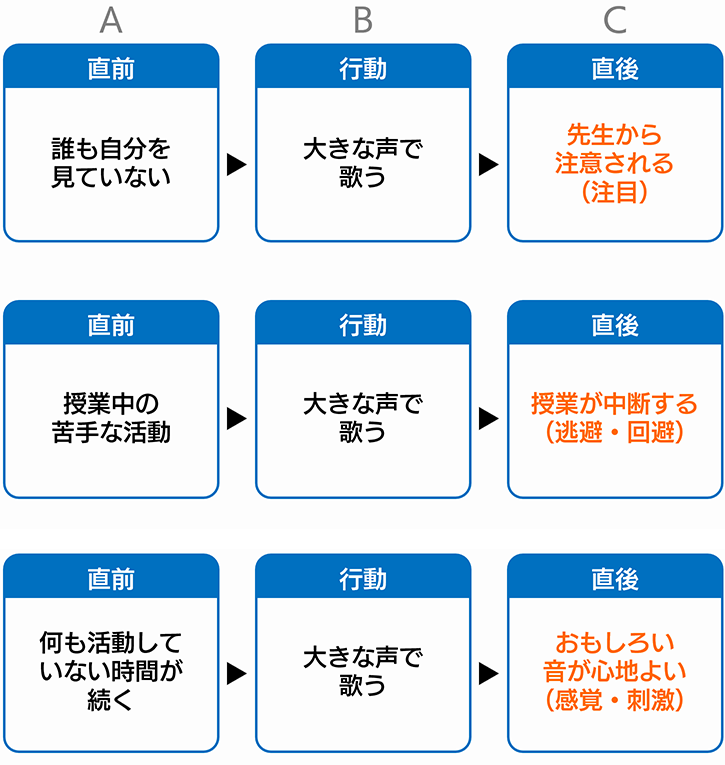

では、解答です。

架空事例なので、あくまで可能性ですが・・・

いかがだったでしょうか?

ちなみに、「要求」の機能は見られませんでした。

実際の学校現場では、教室の様子を観察できるため、より正確に機能をアセスメントできると思います。

Point

行動の機能は、たった4種類しかありません

- 要求(物や活動が得られる)

「〇〇がほしい」「〇〇したい」 - 注目(他者の注目が得られる)

「自分を見て」「かまってほしい」 - 逃避・回避(嫌なものから離れられる)

「やりたくない」「逃れたい」 - 感覚・刺激(好きな感覚・刺激を得られる)

「心地よい」「落ち着く」

これらの選択肢を知っているだけでも、行動の理由を推測しやすくなると思います。

また、練習問題の解答のように、2〜3つの機能が重なっている場合もあります。

その場合は、最も大きな機能を見立てることが重要です。

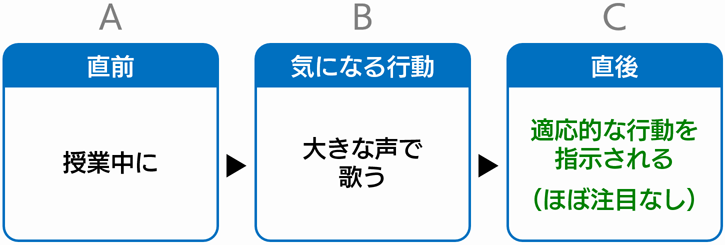

5 気になる行動を減らす方法①

Rさんの事例で、「大きな声で歌う」という行動を減らす方法について解説します。

今回は、この行動には「注目」の機能が最も働いていると仮定します。

(1)気になる行動への強化をやめる

先生の注意が、結果的にRさんの行動を強化しているため、まずはその注意を控え、行動への強化を取り除きます。

強化がなくなると、行動はその機能を失い、次第に減少していくことが期待できます。

とはいえ、先生にとって「注意をしない(スルーする)」ことは簡単ではありません。

そのため、より現実的な対応として、「適応的な行動を指示する」対応が有効だと考えられます。

「注目」という機能を完全にゼロにすることはできませんが、

落ち着いた口調で「静かに取り組みます」や「今は話を聞きます」といった言葉かけを行うことで、

注目を最小限にしながら、適応的な行動を促すことが可能です。

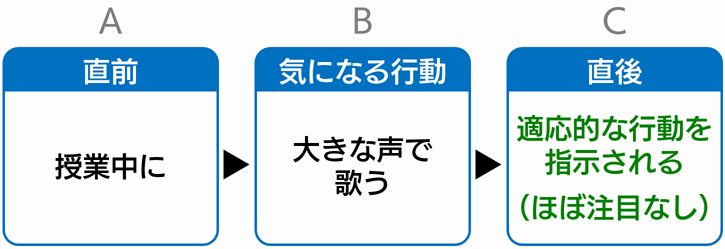

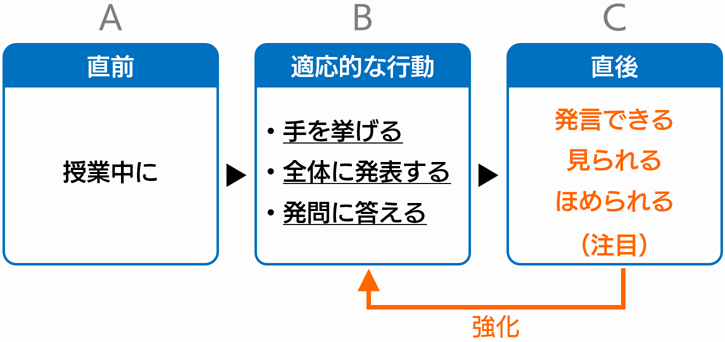

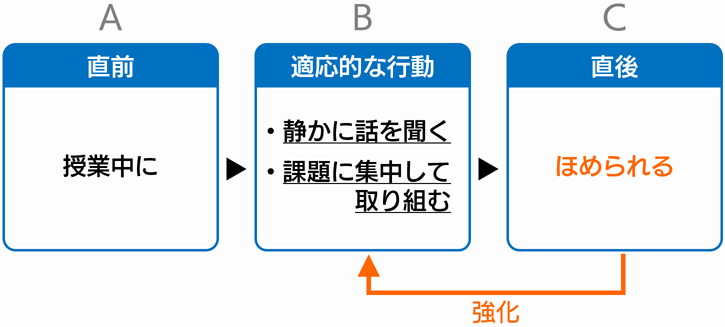

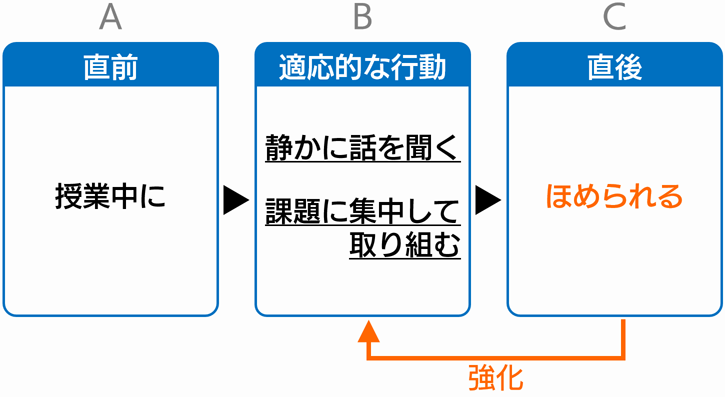

(2)同じ機能をもった行動を強化する

上記(1)のように、ある行動への強化をやめる場合は、

その代わりとなる適応的な行動を、意図的に強化することが大切です。

対象にする行動は、

同じ機能(注目)が得られる適応的な行動

例えば

これらは、Rさんにとって「注目」を得られて、学校のルールや集団生活の中でも受け入れられる行動です。

このような適応的な行動を強化していくことは、Rさんにとって新しい行動を学ぶ機会となります。

参考に、行動の機能ごとに、同じ機能をもった行動の例を挙げます。

| 行動の機能 | 同じ機能をもった行動例 |

|---|---|

| 要求 | 適応的な方法で他者に対して要求する(言葉、カード等) |

| 注目 | 適応的な方法で他者からの注目を得るコミュニケーション |

| 逃避・回避 | 他者に援助を求めたり、休憩を求める |

| 感覚・刺激 | 同様の感覚が得られる身体への害が少ない刺激 |

| 行動の機能 | 同じ機能をもった行動例 |

|---|---|

| 要求 | 適応的な方法で他者に対して要求する(言葉、カード等) |

| 注目 | 適応的な方法で他者からの注目を得るコミュニケーション |

| 逃避・回避 | 他者に援助を求めたり、休憩を求める |

| 感覚・刺激 | 同様の感覚が得られる身体への害が少ない刺激 |

授業時間(約45~50分)は変わらないので、

適応的な行動が増えることで、気になる行動は自然と減少していきます。

(3)長期的な視点から必要な行動を強化する

(1)と(2)によって気になる行動が減少すれば、まずは当面の目標が達成されたといえます。

しかし、Rさんの今後の学校生活や人生の充実を考えると、

より長期的な視点で、身につけてほしい行動にも目を向ける必要があります。

対象にする行動は、

たとえ時間がかかったとしても

獲得が期待される行動

例えば

これらの行動は、すぐに身につくものではないかもしれませんが、

Rさんの行動のレパートリーとして、ぜひ獲得してほしい重要なスキルです。

きっと多くの先生方が、「これが身につけば・・・」と感じられていることでしょう。

先ほどの(2)と並行して、こちらの行動への強化も取り組みをはじめます。

一方で、「すでにほめているけど、変わらない」と感じている先生もいらっしゃるかもしれません。

そんな先生に有効な視点は、

今の「ほめる」が、本当に強化として機能しているか?

今の「ほめる」が

本当に強化として機能しているか?

効果的な強化は、「より確実に、より早く、より大きく・強く」と言われています。

しかし、「ほめる」は単純ではなく、

何でもほめてしまうと軽く受け取られがちですし、大げさすぎるとわざとらしく感じられてしまいます。

まるで、「食リポ」のようです。

その児童生徒に響くように、言葉の選び方、タイミング、言い方などを調整して、

トライアンドエラーを繰り返しながら、児童生徒が笑顔になる瞬間を目指していくことになります。

効果的な「ほめ方」の技術については、今後のコラムでご紹介する予定です。

対応(1)〜(3)をまとめると

人の行動そのものを操作することはできませんが、

行動の直後の反応(環境)は、調整できます。

応用行動分析(ABA)は、この環境を調整することで児童生徒の成長を促す理論・技法です。

まとめ

- 行動が起こる理由は、「写真」として見るのではなく、「ショートムービー」として見る

- 行動した後に、プラスなことがあると、その行動は増える(強化)

逆に、マイナスなことがあると、その行動は減少する(弱化) - 行動の機能(強化しているもの)は、たった4種類しかない

「要求」「注目」「逃避・回避」「感覚・刺激」 - 「どの行動をほめるか」「今の『ほめる』が強化になっているか」を検討することが大切と考えられる

次回の後編は、気になる行動を減らす方法②、ChatGPTの活用などについて解説します。

後編はこちら

↓ ↓ ↓

もっと知りたい先生へのオススメの書籍

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。

PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。

次回もどうぞお楽しみに。